두 화가 후원자로 40년… "前生에 진 빚 갚는거지"

입력 : 2015.10.03 03:00

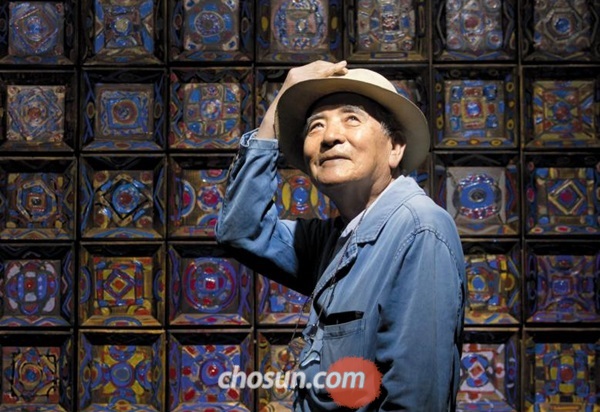

박생광 이어 전혁림 탄생 100년 기념展 연 김이환 이영미술관장

두 화가 위한 미술관 건립

회사 다니면서 '양돈' 부업 3000마리 키워 후원금 장만, 2001년 豚舍 터에 미술관

경부고속도로 수원 신갈IC 인근에 미술관이 하나 있다. 경기도 용인 이영미술관. 시끌벅적한 도로변에서 홀로 고요한 곳이다.

지난 24일 김이환(80) 이영미술관장을 만났다. 178㎝의 후리후리한 키에 자세가 꼿꼿했다. 그는 지난 2001년 용인 기흥구 영덕동 일대의 돈사(豚舍·돼지 우리) 부지 8000여평(약 2만6400㎡)을 개조해 미술관을 열었다. 이후 용인~서울간 고속도로가 개통되면서 고속도로 부지에 미술관 땅이 포함돼 2008년 지금의 자리로 옮겨왔다.

이영미술관은 단청 빛깔 그림들로 '한국의 색채'를 구현한 내고(乃古) 박생광(1904 ~1985), 고향 통영의 푸른 바다 빛깔을 평생 화폭에 담은 전혁림(1915~2010) 두 화가의 작품 300여점을 중점적으로 소장하고 있는 곳이다. 작품은 모두 김이환 관장의 컬렉션이다. 그는 박생광을 8년간, 전혁림을 21년간 그들이 세상을 떠나기 직전까지 후원했다. 화가들 사후에는 전시회로 그들을 기린다. 2004년엔 '박생광 탄생 100주년 기념 특별전'을 열었고, 2005년엔 전혁림 신작전 '구십 아직은 젊다'를 개최했다. 지금은 화가 전혁림 탄생 100년 기념전 '백년의 꿈'을 열고 있다.

재벌도 아닌 개인이 자신이 좋아하는 작가를 후원하고 그를 위한 미술관까지 짓는 경우는 국내에서 찾아보기 어렵다. 미술평론가 오광수 전(前) 국립현대미술관장은 "한 작가가 성장하고 완성돼 가는 과정에 주변의 지원이 필요한데, 박생광·전혁림 두 사람은 모두 말년에 김이환 관장을 만나 예술을 꽃피웠다"면서 "이영미술관은 작가와 패트론(patron·후원자)의 행복한 관계를 보여주는 특별한 예"라고 말했다.

'흑모란'을 계기로 맺은 박생광과의 인연

"선생님의 흑모란이 갖고 싶어 왔습니다."

1977년 6월 서울 수유리. 한 중년 남자가 73세 화가 박생광 집을 찾아 흑모란 그림 한 점을 청한다. 자그마한 몸집의 화가는 딱 한마디 했다.

"기리(그려) 주지."

김이환과 박생광의 첫 만남이었다. 그때부터 매주 일요일 김이환은 박생광의 수유리 작업실을 찾아가 이제나저제나 하고 흑모란을 기다렸다. 그해 말, 갖고 싶은 흑모란은 아직 받지 못했는데 박생광이 망설이다가 이렇게 말했다.

"김 선생, 내가 인자(이제)부터 기리고 싶은 기림이 있소. 후학들이 그 기림을 좀 봐야 해. 그랄라믄(그러려면) 전시회도 해야 하고. 날 좀 도와주겠나?"

그림 애호가에서 후원자로 김이환의 인생 2막이 열리는 순간이었다. 화가를 후원한다는 건 화가가 그리고 싶은 그림을 그릴 수 있도록 경제적으로 뒷받침 한다는 뜻이다. 김이환 관장은 "생활비도 도와주고, 전시도 열어주고, 그림도 산다. 그림을 주변에 알리고 살 사람을 주선하기도 한다"고 말했다.

얼핏 보아 화랑이 하는 일과 다르지 않아 보인다. 김 관장은 "화랑은 화가에게 잘 팔리는 그림을 그리게 한다. 그러나 후원자는 화가 자신이 원하는 작품 세계를 구현할 수 있도록 도와준다"고 했다.

재벌도 아닌 개인이 자신이 좋아하는 작가를 후원하고 그를 위한 미술관까지 짓는 경우는 국내에서 찾아보기 어렵다. 미술평론가 오광수 전(前) 국립현대미술관장은 "한 작가가 성장하고 완성돼 가는 과정에 주변의 지원이 필요한데, 박생광·전혁림 두 사람은 모두 말년에 김이환 관장을 만나 예술을 꽃피웠다"면서 "이영미술관은 작가와 패트론(patron·후원자)의 행복한 관계를 보여주는 특별한 예"라고 말했다.

'흑모란'을 계기로 맺은 박생광과의 인연

"선생님의 흑모란이 갖고 싶어 왔습니다."

1977년 6월 서울 수유리. 한 중년 남자가 73세 화가 박생광 집을 찾아 흑모란 그림 한 점을 청한다. 자그마한 몸집의 화가는 딱 한마디 했다.

"기리(그려) 주지."

김이환과 박생광의 첫 만남이었다. 그때부터 매주 일요일 김이환은 박생광의 수유리 작업실을 찾아가 이제나저제나 하고 흑모란을 기다렸다. 그해 말, 갖고 싶은 흑모란은 아직 받지 못했는데 박생광이 망설이다가 이렇게 말했다.

"김 선생, 내가 인자(이제)부터 기리고 싶은 기림이 있소. 후학들이 그 기림을 좀 봐야 해. 그랄라믄(그러려면) 전시회도 해야 하고. 날 좀 도와주겠나?"

그림 애호가에서 후원자로 김이환의 인생 2막이 열리는 순간이었다. 화가를 후원한다는 건 화가가 그리고 싶은 그림을 그릴 수 있도록 경제적으로 뒷받침 한다는 뜻이다. 김이환 관장은 "생활비도 도와주고, 전시도 열어주고, 그림도 산다. 그림을 주변에 알리고 살 사람을 주선하기도 한다"고 말했다.

얼핏 보아 화랑이 하는 일과 다르지 않아 보인다. 김 관장은 "화랑은 화가에게 잘 팔리는 그림을 그리게 한다. 그러나 후원자는 화가 자신이 원하는 작품 세계를 구현할 수 있도록 도와준다"고 했다.

당시 박생광에게 '그리고 싶은 그림'이란 채색화를 뜻했다. 1970년대 말부터 박생광은 수묵화에서 벗어나 단청 안료를 이용한 강렬한 색채의 그림으로 작품 세계를 넓혀가게 된다. '내고 박생광'의 트레이드마크로 여겨지는 울긋불긋한 한국적 색채는 그가 세상을 뜨기 전 8년간 그린 그림에 집중된다. 그리고 그 시기 내고는 김이환의 전폭적인 후원을 받았다. '내고의 예술이 김이환 덕에 꽃을 피웠다'고 하는 것은 이 때문이다.

김이환 관장이 무상으로 박생광을 후원한 건 아니다. 비용을 대고 대신 그림을 받는 식으로 했다. 화랑·기업 등에서 운영하는 미술가 후원 프로그램도 대부분 후원을 해주고 대신 그림을 받는 형식을 취한다. 그래도 구설에 올랐다. 후원을 명목으로 시세 차익을 노리고 투자를 한다는 오해도 받았다. 김 관장은 "'이 그림 값이 언젠가는 오르겠지'라는 장삿 속으로는 할 수 없는 일이라는 걸 사람들이 모르는 것 같다"고 말했다.

김이환 관장이 무상으로 박생광을 후원한 건 아니다. 비용을 대고 대신 그림을 받는 식으로 했다. 화랑·기업 등에서 운영하는 미술가 후원 프로그램도 대부분 후원을 해주고 대신 그림을 받는 형식을 취한다. 그래도 구설에 올랐다. 후원을 명목으로 시세 차익을 노리고 투자를 한다는 오해도 받았다. 김 관장은 "'이 그림 값이 언젠가는 오르겠지'라는 장삿 속으로는 할 수 없는 일이라는 걸 사람들이 모르는 것 같다"고 말했다.

"그래서 1984년 개인전 이후엔 내고에게서 손을 뗐다. 화랑에서도 내고에게 관심을 갖기 시작하길래 우리가 더 이상 돕지 않아도 되겠다 싶었다. 게다가 선생님이 그때 후두암으로 편찮으셨다. 어느 날 그림을 찾기에 그간 맡아가지고 있던 그림들을 다 돌려 드렸다. 내고 사후에 미술관을 열면서 그림을 다시 사들였다. 대표작 '명성황후'는 1990년대 초 당시 압구정동 현대아파트 50평짜리 한 채 값을 현금으로 주고 샀다."

"전생에 진 빚 갚으려 도왔다"

김이환은 경남 고성 출신이다. 유학자인 아버지는 서당 접장(훈장 대신 학생들을 가르치는 보조교사)을 했다. 어린 김이환이 서당 문을 열고 들여다보면 아버지 뒤로 병풍 그림이 보였다. '그림 덕에 아버지가 더욱 돋보이는구나' 김이환은 자신도 모르게 그림에 관심을 갖게 됐다.

김이환은 대학(부산대) 졸업 후 공무원으로 일했다. 결혼 후 부산 대신동에 살았는데 집 근처에 표구사가 있었다. 1960년대 중반 어느 날 표구사 앞에서 그림을 구경하고 있는데 주인이 부르더니 '아주 좋은 매화 한 폭이 나왔다'며 사라고 권했다. 영남 지방에선 매화로 꽤 알려진 황매산의 그림이었다. 그는 월급 절반을 털어 그 그림을 샀다. '첫 그림'이었다.

1966년 서울로 발령이 나 상경했다. 인사동을 드나들다 보니 '박생광이라는 화가의 모란이 좋고, 그중에서도 흑모란이 출중하다'는 이야기가 귓결에 들렸다. 게다가 박생광은 그의 진주 농업학교 선배였다. 흑모란 그림을 청하러 수유리 작업실을 찾아간 것이 박생광과 인연을 맺는 계기가 됐다.

후원금은 돼지 친 돈으로 충당했다. 김이환은 1979년 공무원을 그만두고 기업으로 옮겼는데 부업으로 돼지를 쳤다. 어릴 때 어머니가 돼지 치는 걸 봤고, 농업학교를 나온지라 양돈이 낯설지 않았다. 그는 "1979년부터 1994년까지 돼지 3000돈을 키웠다"고 말했다.

1985년 박생광이 타계했지만 김이환 관장의 '후원자 인생'은 그것으로 끝나지 않았다. 이번엔 전혁림이었다. 부인 신영숙(75)씨가 1990년대 초 TV에서 우연히 전혁림 작품을 보고 반한 게 계기가 됐다. 1992년 조선일보미술관에서 열린 전시 때 관람하러 갔더니 전혁림이 부인에게 아는 체를 하며 말했다.

"생광씨 알지요. 생광씨 전시회에서 부인을 본 적이 있소. 한복을 입었길래 기생인 줄 알았더니 부군이랑 같이 있는 거 보니 기생은 아니구먼. 나도 좀 도우소."

"전생에 진 빚 갚으려 도왔다"

김이환은 경남 고성 출신이다. 유학자인 아버지는 서당 접장(훈장 대신 학생들을 가르치는 보조교사)을 했다. 어린 김이환이 서당 문을 열고 들여다보면 아버지 뒤로 병풍 그림이 보였다. '그림 덕에 아버지가 더욱 돋보이는구나' 김이환은 자신도 모르게 그림에 관심을 갖게 됐다.

김이환은 대학(부산대) 졸업 후 공무원으로 일했다. 결혼 후 부산 대신동에 살았는데 집 근처에 표구사가 있었다. 1960년대 중반 어느 날 표구사 앞에서 그림을 구경하고 있는데 주인이 부르더니 '아주 좋은 매화 한 폭이 나왔다'며 사라고 권했다. 영남 지방에선 매화로 꽤 알려진 황매산의 그림이었다. 그는 월급 절반을 털어 그 그림을 샀다. '첫 그림'이었다.

1966년 서울로 발령이 나 상경했다. 인사동을 드나들다 보니 '박생광이라는 화가의 모란이 좋고, 그중에서도 흑모란이 출중하다'는 이야기가 귓결에 들렸다. 게다가 박생광은 그의 진주 농업학교 선배였다. 흑모란 그림을 청하러 수유리 작업실을 찾아간 것이 박생광과 인연을 맺는 계기가 됐다.

후원금은 돼지 친 돈으로 충당했다. 김이환은 1979년 공무원을 그만두고 기업으로 옮겼는데 부업으로 돼지를 쳤다. 어릴 때 어머니가 돼지 치는 걸 봤고, 농업학교를 나온지라 양돈이 낯설지 않았다. 그는 "1979년부터 1994년까지 돼지 3000돈을 키웠다"고 말했다.

1985년 박생광이 타계했지만 김이환 관장의 '후원자 인생'은 그것으로 끝나지 않았다. 이번엔 전혁림이었다. 부인 신영숙(75)씨가 1990년대 초 TV에서 우연히 전혁림 작품을 보고 반한 게 계기가 됐다. 1992년 조선일보미술관에서 열린 전시 때 관람하러 갔더니 전혁림이 부인에게 아는 체를 하며 말했다.

"생광씨 알지요. 생광씨 전시회에서 부인을 본 적이 있소. 한복을 입었길래 기생인 줄 알았더니 부군이랑 같이 있는 거 보니 기생은 아니구먼. 나도 좀 도우소."

그렇게 맺은 인연이 전혁림이 세상을 떠날 때까지 21년간 이어졌다. 박생광 때 매주 주말 수유리에 갔던 것처럼 주말이면 통영 전혁림 작업실을 방문하는 것이 부부의 일과가 됐다.

좋아서 한 일이지만 즐겁기만 했던 건 아니다. 김이환은 "돈을 마련해야 하니까 등골이 휘었다. 몇 번이나 그만두고 싶었다"고 말했다. 그럼에도 쉽게 그만둘 수 없었던 것은 늙은 화가가 붓을 놓는 게 안타까워서였다. 부부가 서울로 떠날 채비를 하면 전혁림은 꼭 '언제 오요?' 하고 물었다. 부부가 찾아가지 않으면 그림을 그리지 않았다. "내려갈 때마다 상업은행 통영지점에서 새 돈을 찾아 드렸다. 돈을 드리면 그 돈을 침대 밑에 넣어놓았다가 손자들 등록금, 자식 생활비 대 줄 생각에 신바람이 나 그림을 그리셨다."

좋아서 한 일이지만 즐겁기만 했던 건 아니다. 김이환은 "돈을 마련해야 하니까 등골이 휘었다. 몇 번이나 그만두고 싶었다"고 말했다. 그럼에도 쉽게 그만둘 수 없었던 것은 늙은 화가가 붓을 놓는 게 안타까워서였다. 부부가 서울로 떠날 채비를 하면 전혁림은 꼭 '언제 오요?' 하고 물었다. 부부가 찾아가지 않으면 그림을 그리지 않았다. "내려갈 때마다 상업은행 통영지점에서 새 돈을 찾아 드렸다. 돈을 드리면 그 돈을 침대 밑에 넣어놓았다가 손자들 등록금, 자식 생활비 대 줄 생각에 신바람이 나 그림을 그리셨다."

예술가의 원동력이 영감이 아니라 돈이 될 수 있을까. 김이환은 "나이가 들어 기력이 없으면 돈의 힘이라도 있어야 그린다"고 했다. "생각해 봐라. 노인이 그림을 팔아야 자기도 살고, 가족도 사는데 공짜 그림을 그리겠는가. 공짜로 그림을 그리라면 화가가 신명이 안 난다."

전시장 벽에 가로·세로 20㎝짜리 소나무 목기 1050개에 추상 문양을 그려 이어붙인 전혁림의 '새 만다라'가 걸려 있었다. 2003년부터 2008년까지 5년간, 매주 부부가 내려가 화가에게 목기를 내밀며 그림 그려 달라 청한 결과물이다. 2005년 열린 '구십, 아직은 젊다' 개막식에서 '새 만다라' 초기 버전을 본 전혁림이 딱 한마디 했다. "이게 정말 내가 그린 거요?"

후원자로 산 지난 40년. 김이환의 삶은 박생광·전혁림이 지배했다. 환갑이 되던 해인 1995년엔 일본 와세다대학 문학연구과에서 1년간 박생광의 일본 유학 시절 행적을 탐구하기도 했다. 김이환은 "내가 전생에 두 영감에게 빚을 많이 져서 그 빚을 갚는 게 아닌가 하고 생각한다"고 했다. "그게 아니면 설명이 안 된다. 계획하고 한 일은 아니지만 살다 보니 운명이 이렇게 바뀌더라. 이렇게도 사람이 살아갈 수 있다는 것에 우리 부부도 놀라고 있다."

박생광 탄생 100주년인 지난 2004년 김이환은 자신과 박생광과의 인연을 '수유리 가는 길'이라는 책으로 펴냈다. 책 마지막에 그는 이렇게 썼다.

"미술관에 관람객이 끊어진 시간 나는 종종 내고 전시실에 홀로 들어간다. 내고의 이 작품 저 작품을 눈으로 한 번씩 쓸고, 맨 나중에 '명성황후' 앞에 가 조용히 마주 선다. 내고는 어김없이 거기 있어 나를 반긴다. 그것이면 나는 되었다."

'문화마을 소식들' 카테고리의 다른 글

| 3개의 이름을 가진 詩人 "난 운동권의 뜨거운 감자였다" (0) | 2015.10.05 |

|---|---|

| 라면·여행·독서… 소설가의 삶을 말하다 (0) | 2015.10.05 |

| 올해로 100세, 서정주·황순원 (0) | 2015.09.25 |

| 최인호 2주기, 추모집 '나는 나를 기억한다' 출간 (0) | 2015.09.25 |

| [미당·황순원문학상 수상자] 시인 최정례·소설가 한강 (0) | 2015.09.24 |