[나무편지]

이십 리마다 한 그루… 우리의 관심 밖에서 사라져가는 것들

★ 1,219번째 《나무편지》 ★

가만가만 상상해 봅니다. 그저 상상입니다. 길을 걷다가 눈에 익숙한 한 그루의 나무를 만나는 경우 말입니다. 어린 시절 동무들과 숨바꼭질하며 놀던 큰 나무를 만난다고 하죠. 다른 건 둘째 치고 우선 나무를 보고, “아, 이제 다 왔구나” 하게 됩니다. 그리고는 골목을 따라가면서 울타리 곁에서 잘 자란 팔손이의 너른 잎사귀들을 스치고, 이어지는 담장 아래 쪽에 옹색하게 마련한 화단에서 피어난 채송화 분꽃 바라보며 조금 더 걷습니다. 화단 끝 자락에서 능소화가 덩굴을 이뤄 담벼락을 휘감고 오른 집이 나오는데, 그 집 안쪽에서 걸음 소리에 반가운 큰 개가 온 마을이 울리게 ‘컹컹’ 짖습니다. 그 집이 바로 어머니 살아계신 우리 집입니다.

그림이 고스란히 그려집니다만 역시 꿈이겠지요. 역시 꿈꿀 뿐이겠습니다만, 명함에 아무 표정 없는 전화번호 주소 이메일계정 따위를 늘어놓을 게 아니라, “곱게 늙은 팽나무 한 그루가 짙게 드리운 그늘을 왼쪽으로 돌아들어 채송화 화단 끝까지 와서는 너른 잎이 출렁거리는 세 그루의 팔손이가 무성한 초가 울타리를 끼고 이번에는 오른쪽으로 돌아들어 이른 봄까지 까치밥 매달려 있는 감나무가 아름다운 집”이라고 우리 집을 생생하게 표시할 수 있다면 좋겠습니다. 꿈이겠지요. 그런 일이 지금 세상에 어디 가능하겠습니까. 꿈이지만 생각만으로도 잠시나마 마음이 따스해지고 달콤해지는 상상입니다.

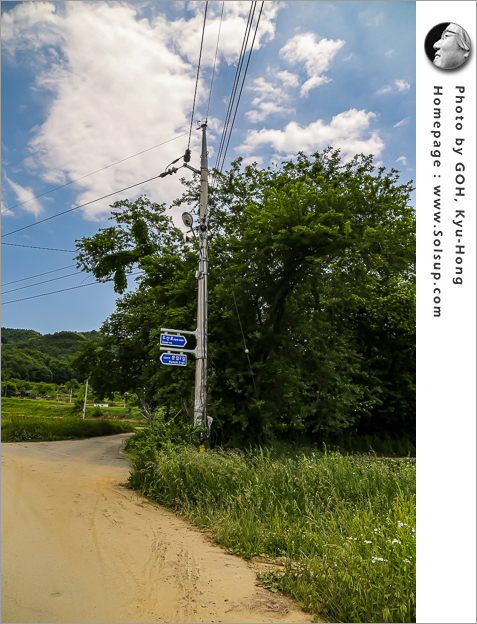

네비게이션도 주소도 없던 옛날에는 그랬을 겁니다. 행정구역명과 도로명 주소가 번듯하게 갖춰지기 전에 집에 찾아오는 손님들에게 자신의 집을 알리는 방법은 분명 그러했을 겁니다. 그럴 수밖에 없었겠지요. 심지어 길가에도 이정표 삼아 나무를 표지로 심었다고 하잖아요. 이를테면 옛 사람들은 5리마다 한 그루씩 심어 알리는 오리나무가 있었고 네 번째의 오리나무를 만나게 될 자리인 20리마다에는 오리나무 대신 시무나무를 한 그루씩 심었다고 합니다. 오늘 《나무편지》에 담은 사진의 나무가 바로 시무나무입니다. 사진의 나무는 〈상주 문암리 시무나무〉입니다.

〈상주 문암리 시무나무〉는 마을의 이정표 역할을 했으리라 생각합니다. 사진만으로는 잘 가름되지 않습니다만, 이게 셋으로 갈라지는 갈림길 모퉁이에 서 있는 나무이거든요. 이 나무를 중심으로 마을이 셋으로 나눠집니다. 그렇다면 이 나무가 서 있는 갈림길 안에 자리한 마을 분들은 아마도 앞에 올린 저의 ‘달콤한 상상’에서처럼 마을을 찾아오는 손님들께 “논길을 따라 안으로 들어오면 갈림길에 커다란 시무나무가 한 그루 있는데, 그 시무나무를 끼고 오른쪽으로 돌아들면(혹은 바로 쭉 들어오면) 우리 마을”이라고 길 안내를 했기 십상입니다. 나무가 서 있는 자리가 바로 마을이 나눠지는 분기점인 때문이지요.

느릅나무과(Ulmaceae)의 시무나무는 함경도 지역을 뺀 거의 모든 지역에서 잘 자라는 우리나라 특산종입니다. 중국에서도 자란다고는 합니다. 가을에 잎지는 넓은잎 큰키나무인 시무나무는 대개 15미터 높이까지 자랍니다. 물을 좋아하는 성질의 나무여서 주로 개울 곁에서 많이 볼 수 있습니다. 물론 시냇가 곁이 아니라 해도 일정하게 습도를 유지할 수 있는 낮은 언덕이라면 잘 자라는 나무입니다. 심지어 물에 잠겨서도 잘 자란다고 하는데, 실제로 물 속에서 자라는 시무나무는 제가 아직 본 적이 없습니다. 게다가 추위를 견디는 힘이 크고, 공해도 너끈히 이겨내는 힘이 있어서 가로수로 심어 키우면 좋은 나무입니다.

시무나무가 걷거나 우마(牛馬)를 이용해 천천히 이동하던 옛 사람들에게 생각만큼 요긴하지는 않았을 것입니다. 이십리면 대략 8킬로미터쯤 되는 거리인데, 그만큼의 간격을 두고 나타나는 나무가 이정표로서의 역할을 하기는 쉽지 않았을 것이라 생각됩니다. 그보다는 드문드문 나타나지만, 길가에서 흔히 볼 수 있는 나무였기에 사람들의 입에서 입으로 옮겨다니며 정착한 이름 아닐까 생각합니다. 어쨌든 시무나무는 오래 전에 스�浜す�, 혹은 스미나무라고도 불렀는데, 이는 모두 스물(二十)을 뜻하는 옛 말입니다. 한자로 ‘이십리목(二十里木)’이라고도 했고, ‘삿갓 김병연’의 시(詩)에는 ‘이십수(二十樹)’라고 표현하기도 했습니다.

오늘의 《나무편지》에서는 얼마 전까지만 해도 흔하디 흔한 나무였지만, 지금은 거의 찾아보기 어려운 시무나무 이야기를 전해드렸습니다. 돌아보면 시무나무처럼 우리 곁에서 우리와 더불어 살았던 나무들 가운데에 지금은 흔적도 찾아보기 어려울 정도로 사라진 나무는 적지 않습니다. 원인을 찾자면 여러 가지가 있을 겁니다. 도시화 산업화 과정에서 개울이 복개되면서 습지가 사라지면서 시무나무처럼 물을 좋아하는 나무들의 살 자리가 사라진 것도 큰 원인일 겁니다. 그밖에도 기후 변화에 따른 나무의 ‘기본지위’가 축소 또는 소멸되어가는 현상도 아주 중요한 원인이 되겠지요.

우리 곁에서 우리의 관심에서 벗어난 채 조용히 사라져가는 모든 살아있는 것들을 다시 한번 더 생각해 보는 한 주일 되었으면 좋겠습니다.

고맙습니다.

2024년 2월 19일 아침에 1,219번째 《나무편지》 올립니다.

- 고규홍 드

'고규홍의 나무편지' 카테고리의 다른 글

| 사라져가는 것들’의 하나인 시무나무가 이룬 싱그러운 마을 숲 (0) | 2024.02.26 |

|---|---|

| [나무편지] 낯섦 혹은 새로움으로 맞이한 큰 나무와 오래된 《나무강좌》 (1) | 2024.02.23 |

| [나무편지] 낯섦 혹은 새로움으로 맞이한 큰 나무와 오래된 《나무강좌》 (0) | 2024.02.13 |

| 언 땅을 뚫고 일어서는 꽃들과 함께 하는 더 싱그러운 봄마중 (0) | 2024.02.05 |

| 조용히 꿈틀거리지만, 사람의 눈에는 보이지 않는 겨울 숲 (0) | 2024.01.22 |