미당의 미발표시를 공개한 윤재웅 동국대 교수. 미발표작이 실린 습작노트를 손에 들고 있다. 윤 교수 뒤로 미당의 흉상이 보인다. [권혁재 사진전문기자]

미당이 지상에서 쓴 마지막 시는 본지에 실렸다. 2000년 1월 1일자 53면에 실린 ‘2000년 첫날을 위한 시’라는 작품이다. 공식적인 마지막 발표시는 시 전문지 ‘시와 시학’ 2000년 봄호에 실린 ‘겨울 어느 날의 늙은 아내와 나’이다. 하지만 이 시는 미당의 1999년 습작노트 안에 들어 있다. 2월 3일에 쓴 것으로 돼 있다. 진작에 써 둔 작품을 이듬해 발표한 것이다.

‘2000년 첫날을 위한 시’는 당시 본지 문학담당 기자였던 문학평론가 이경철씨가 99년 말 미당 자택을 몇 번이나 찾아가는 삼고초려 끝에 어렵사리 받아낸 것이다. 당연히 더 나중에 쓴 시다.

그로부터 15년 만에 새해 벽두를 그동안 잠자던 미당의 미발표시 ‘1995년 올해에는’으로 시작한다. 묘한 인연이다. 세월의 순환 같은 느낌마저 든다. 윤재웅 동국대 교수는 “중앙일보는 선생님이 타계한 이듬해인 2001년 미당문학상을 제정해 그 문학세계를 기려왔다. 그 때문에 미발표작들은 중앙일보 지면을 통해 소개하는 게 당연하다”고 말했다.

윤 교수는 “미발표작이 들어 있는 노트들을 수습한 직후 복사본을 대여섯 부 제작했다”고 밝혔다. 건축가 김원씨, 미당의 열성팬이었던 배우 윤정희씨, 제자인 방송작가 전옥란씨 등에게 한 부씩 나눠줬다. 창작의 고통스러운 흔적이 남아 있는 육필 원고를 소장할 만한 이들이라고 판단해서다.

- 탄생 100주년이라 미발표작 공개가 더 의미 있다.

“미발표작 중에는 미당이 이름 없는 잡지에 발표하고는 그 사실을 잊어버려 그간 나왔던 미당전집에서 빠진 작품들이 있다. 당신이 발표하지 않았던 작품들이라 그간 공개가 꺼려진 게 사실이다. 하지만 탄생 100주년을 맞아 세상에 내놓는 게 좋겠다고 판단했다. 미당 같은 큰 시인을 기억하고 기리는 방식은 단지 문인 한 사람의 문제가 아니라 한 나라의 문화 수준 전체와 관련 있는 일이라는 생각에서다.”

- 미발표작 전체를 아우르는 특징이 있다면.

“미당은 인생도 그렇지만 평생 쓴 시 세계도 파란만장하다. 끊임없이 변모했다. 시기별로 골고루 쓰인 미발표작들은 그런 점에서 미당 시의 ‘생로병사’를 보여준다고 할 수 있다. 가령 말년에 쓴 시들은 어린아이가 쓴 것처럼 기교 없이 자연스러워 노년의 경지를 보여준다. 젊었을 때와 달리 손을 떤 흔적도 보여 특히 애틋하다.”

윤 교수는 “올해 미당 기념사업의 일환으로 미당 시를 활용한 무용극과 판소리극 등 각종 공연을 제작하려 한다”고 소개했다. 뉴욕에서 ‘서정주 문학의 밤’을 여는 방안도 검토 중이다.

미당 시는 방대하기 때문에 단행본이나 전집의 판본에 따라 맞춤법이나 구두점 표기가 통일돼 있지 않은 것도 문제다. 미당 전문가인 이남호 고려대 교수, 최현식 인하대 교수, 이경철씨 등으로 구성된 전집 편집위원회에서 큰 방향을 잡고 전옥란씨가 꼼꼼하게 판본 대조작업을 벌여 정본을 확정할 계획이다. 건축가 김원씨가 홍기삼 전 동국대 총장에 이어 기념사업회의 새 이사장으로 내정됐다. 2월 공식 임명되면 기념사업 추진에 속도가 붙을 전망이다.

글=신준봉 기자

사진=권혁재 사진전문기자

미당의 노트 10권 … 잠자고 있던 시 100편 빛을 보다

[중앙일보] 입력 2015.01.02 01:06 / 수정 2015.01.02 01:41

2000년 타계 후 자택에 있던 노트

1950~99년 썼던 미발표작 담겨

애제자 윤재웅 동국대 교수가 발굴

"탄생 100주년 … 이제 공개할 때 됐다"

본지, 작품성 뛰어난 시 골라 연재

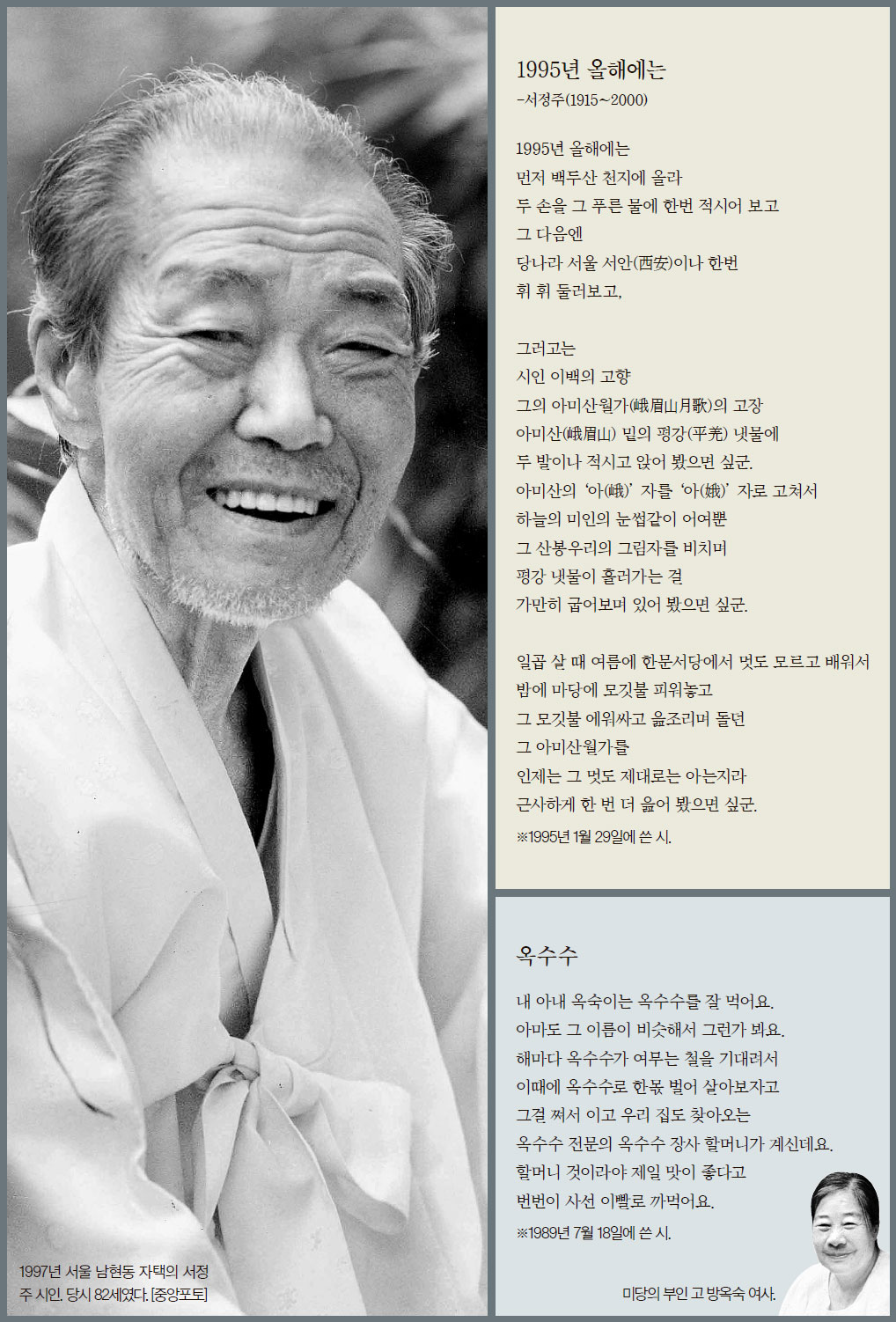

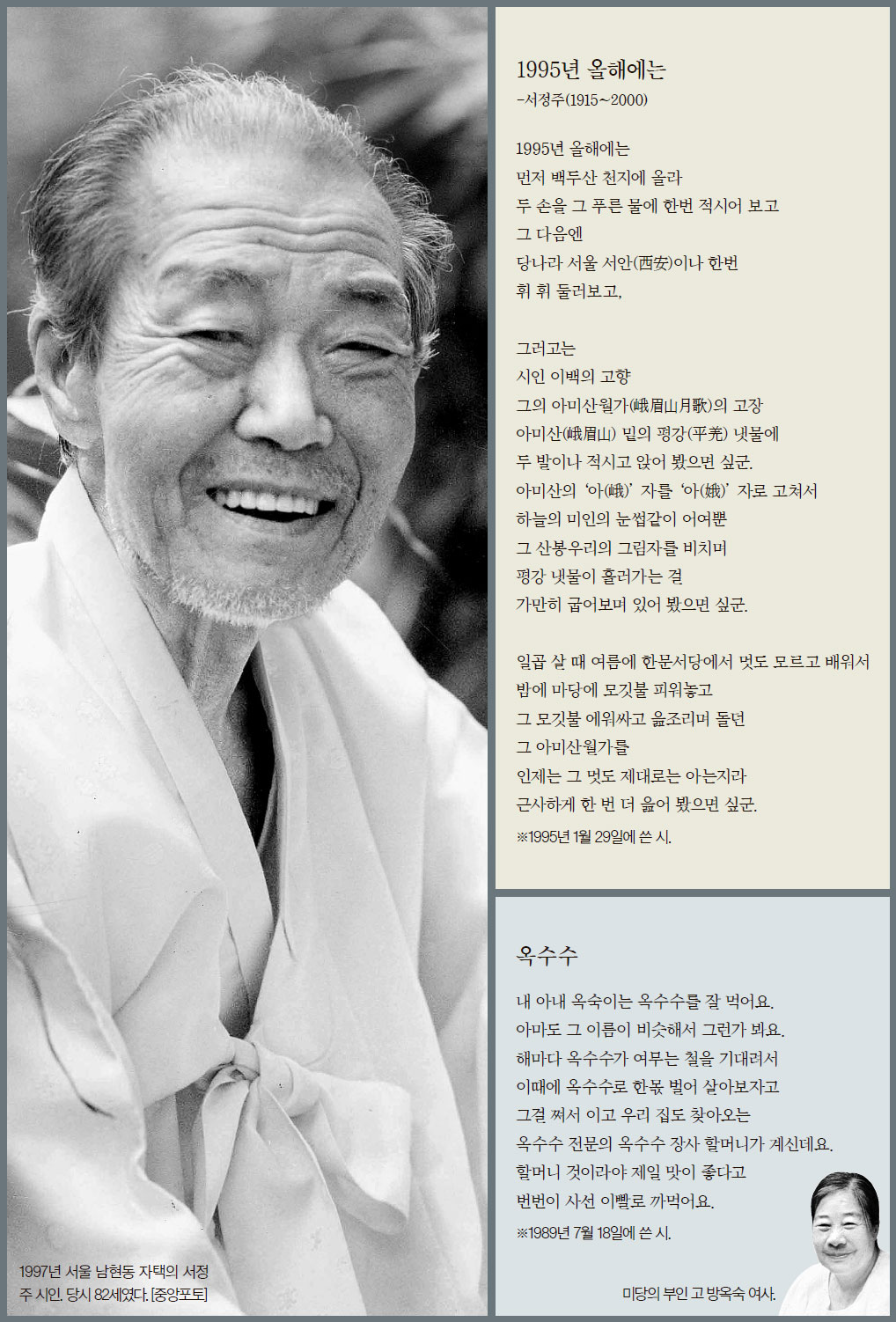

수십 년간 낡은 습작노트 안에 갇혀 있던 미당(未堂) 서정주(1915∼2000) 시인의 미발표시 100여 편이 세상 빛을 본다. 그의 타계 15주년, 탄생 100주년이 되는 을미년 새해를 맞아서다.

미당의 미발표작들은 그가 남긴 10권의 습작노트 안에 들어 있었다. 미당 타계 직후 자택이던 서울 남현동 ‘봉산산방(蓬蒜山房·마늘과 쑥을 먹는 방이란 뜻·현재 미당 서정주의 집)’에서 애제자인 동국대 윤재웅(54·국어교육과) 교수에 의해 수습됐으며, 그동안 미당이 생전에 교편을 잡았던 동국대 도서관 미당자료실에 보관돼 왔다.

윤 교수는 지난해 12월 25일 “내년은 선생님이 태어나신 지 100주년이 되는 해이니만큼 이제는 때가 됐다고 생각한다”며 노트 안의 미발표시들을 본지에 공개했다. 또 전체 100여 편 가운데 문학성이 뛰어난 시를 가려 본지에 매주 연재하기로 했다. 시 전문(全文)을 소개한 뒤 ‘미당 전문가’인 윤 교수가 짧은 해설을 덧붙일 계획이다.

▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

미당은 습작노트를 한국전쟁이 발발한 50년부터 타계 한 해 전인 99년까지 기록했다. 10권에 담긴 시편은 모두 300∼400편가량이다. 그중 120편 정도가 전집 등에 실리지 않은 미발표작이지만 20편가량은 그동안 한두 편씩 소개돼 실제 공개된 적이 없는 미발표작은 100편 정도다.

윤 교수는 “미발표작들은 시기별로 고루 쓰여졌지만 전쟁 중이던 50년대 초반과 말년인 95년 이후 쓰인 작품이 비교적 많다”고 소개했다.

천성이 예민한 시인이었던 미당은 한국전쟁 중 정신착란 증세를 보이기도 했다. 미발표작들을 검토한 인하대 최현식(국문과) 교수는 “당시 쓰인 미발표작들의 경우 비참한 생존 환경으로 인한 시인 내면의 심리적 압박감을 짐작하게 해 훌륭한 미당 연구자료가 될 것 같다”고 평가했다. 또 “아마 성에 차지 않아 발표하지 않은 작품이 상당수겠지만 미당 같은 대가(大家)의 경우 낙수(落穗)나 태작(<99C4>作·졸작)에서조차 특유의 예술적 향기를 느낄 수 있는 경우가 많다”고 설명했다.

최 교수는 “습작노트 안의 미발표작들은 미당이 자신의 작품 수준에 대해 그만큼 엄격했음을 보여 주는 증거”라며 “그랬기 때문에 많은 사랑을 받는 주옥같은 작품들을 남길 수 있었던 것 같다”고 말했다.

윤 교수가 사무총장을 맡고 있는 미당기념사업회는 올해 20권이 넘는 미당전집 출간을 시작한다. 은행나무 출판사에서 펴낸다. 윤 교수는 “미발표작들만 추려 별도의 단행본 출간을 검토 중”이라고 밝혔다.

신준봉 기자

미당의 미발표작들은 그가 남긴 10권의 습작노트 안에 들어 있었다. 미당 타계 직후 자택이던 서울 남현동 ‘봉산산방(蓬蒜山房·마늘과 쑥을 먹는 방이란 뜻·현재 미당 서정주의 집)’에서 애제자인 동국대 윤재웅(54·국어교육과) 교수에 의해 수습됐으며, 그동안 미당이 생전에 교편을 잡았던 동국대 도서관 미당자료실에 보관돼 왔다.

윤 교수는 지난해 12월 25일 “내년은 선생님이 태어나신 지 100주년이 되는 해이니만큼 이제는 때가 됐다고 생각한다”며 노트 안의 미발표시들을 본지에 공개했다. 또 전체 100여 편 가운데 문학성이 뛰어난 시를 가려 본지에 매주 연재하기로 했다. 시 전문(全文)을 소개한 뒤 ‘미당 전문가’인 윤 교수가 짧은 해설을 덧붙일 계획이다.

미당은 습작노트를 한국전쟁이 발발한 50년부터 타계 한 해 전인 99년까지 기록했다. 10권에 담긴 시편은 모두 300∼400편가량이다. 그중 120편 정도가 전집 등에 실리지 않은 미발표작이지만 20편가량은 그동안 한두 편씩 소개돼 실제 공개된 적이 없는 미발표작은 100편 정도다.

윤 교수는 “미발표작들은 시기별로 고루 쓰여졌지만 전쟁 중이던 50년대 초반과 말년인 95년 이후 쓰인 작품이 비교적 많다”고 소개했다.

천성이 예민한 시인이었던 미당은 한국전쟁 중 정신착란 증세를 보이기도 했다. 미발표작들을 검토한 인하대 최현식(국문과) 교수는 “당시 쓰인 미발표작들의 경우 비참한 생존 환경으로 인한 시인 내면의 심리적 압박감을 짐작하게 해 훌륭한 미당 연구자료가 될 것 같다”고 평가했다. 또 “아마 성에 차지 않아 발표하지 않은 작품이 상당수겠지만 미당 같은 대가(大家)의 경우 낙수(落穗)나 태작(<99C4>作·졸작)에서조차 특유의 예술적 향기를 느낄 수 있는 경우가 많다”고 설명했다.

미당의 미발표시가 담긴 습작노트들. 은행 다이어리 등 다양한 노트를 활용했다. [사진 동국대]

미당은 10대 중반 시 습작을 시작해 99년까지 70년 가까운 세월 동안 1000편이 넘는 시를 썼다. 비슷한 사례를 찾기 어려운 다작이다. 그러면서도 한국어가 도달할 수 있는 최고 정점에 이른 것으로 평가받는 명시를 많이 남겼다. ‘시의 정부(政府)’ ‘부족 방언의 마술사’라는 평가를 받는 이유다.

최 교수는 “습작노트 안의 미발표작들은 미당이 자신의 작품 수준에 대해 그만큼 엄격했음을 보여 주는 증거”라며 “그랬기 때문에 많은 사랑을 받는 주옥같은 작품들을 남길 수 있었던 것 같다”고 말했다.

윤 교수가 사무총장을 맡고 있는 미당기념사업회는 올해 20권이 넘는 미당전집 출간을 시작한다. 은행나무 출판사에서 펴낸다. 윤 교수는 “미발표작들만 추려 별도의 단행본 출간을 검토 중”이라고 밝혔다.

신준봉 기자