김혜순 시인 ‘날개 환상통’ 전미도서비평가협회상…한국 첫 수상

입력 2024.03.22 15:43

업데이트 2024.03.22 15:45

김혜순(69) 시인의 시집 『팬텀 페인 윙스(Phantom Pain Wings·날개 환상통)』가 미국 전미도서비평가협회(NBCC) 시 부문 상을 받았다. 한국 문학 작품이 전미도서비평가협회상을 받은 것은 이번이 처음이다.

김혜순 시인. [중앙포토]

전미도서비평가협회(NBCC)는 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 '2023 NBCC 어워즈'를 열고 시집 『날개 환상통』의 영어판인 『팬텀 페인 윙즈』를 시 부문 수상작으로 호명했다. 『팬텀 페인 윙즈』는 이 상이 만들어진 1975년 이래로 번역 시집이 상을 받은 첫 사례다.

전미도서비평가협회는 이 시집을 “놀랍도록 독창적이고 대담하게, 전쟁과 독재의 여파, 가부장제 사회의 억압, 아버지의 죽음과 같은 삶의 고통, 이를 극복하는 의식을 대안적 상상의 세계로 반영하는 책”이라고 소개했다.

『팬텀 페인 윙스』는 김 시인이 등단 40주년을 맞아 2019년 문학과지성사에서 출간한 『날개 환상통』을 재미교포 최돈미(62) 시인이 번역한 것이다. 김 시인의 열 세 번째 시집으로, 표제작 '날개 환상통'을 포함해 총 72편이 담겼다.

역자인 최 시인은 비무장지대를 소재로 한 시집 『DMZ 콜로니』로 전미도서상(2020)을 받았고 2019년에는 김 시인의 또 다른 시집 『죽음의 자서전』을 영문 번역해 루시엔 스트릭 번역상을 받았다.

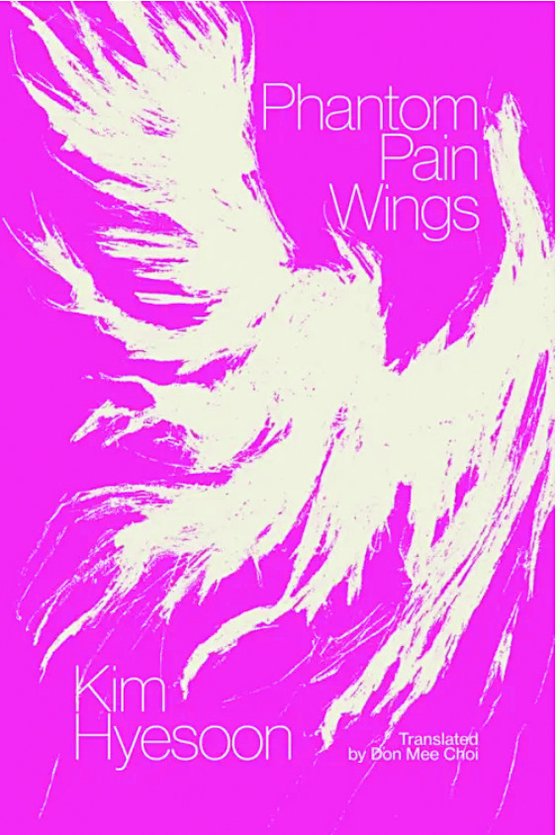

김혜순 시집 『날개 환상통』 영문판. 사진 뉴디렉션스

김 시인은 이날 시상식에는 참석하지 않았지만, 현지 출판사를 통해 수상 소감을 밝혔다. 미국 뉴디렉션퍼블리싱의 편집자 제프리 양이 발표한 소감에서 김 시인은 “젠더는 명사가 아닌 동사다. 이렇게 또 한 명의 여성을 택해주셔서 감사하다. 이 시집은 최돈미 시인과 함께 썼기에 그녀와 함께 상을 받는 거라고 생각한다”고 말했다.

NBCC는 미국의 언론·출판계에 종사하는 도서평론가들이 1974년 뉴욕에서 창설한 비영리 단체다. 1975년부터 매년 그 전 한 해 동안 미국에서 영어로 쓰인 최고의 책을 선정해 시·소설·논픽션·전기·번역서 등 부문별로 상을 준다.

『팬텀 페인 윙즈』는 미국 뉴욕타임스가 지난해 말 선정한 최고의 시집 5권에 포함되면서 주목을 받았다. NYT는 지난해 12월 ‘2023년 최고 시집 5권’을 발표하면서 그중 한 권인 『팬텀 페인 윙스』에 대해 “영적이고 기괴하며 다양한 종류의 공포가 느껴지는 책”이라고 평가했다.

앞서 지난해 7월 김 시인은 하버드대 도서관이 꼽은 ‘올해의 TS 엘리엇 메모리얼 리더’로 이름을 올렸다. 하버드대 라몬트 도서관과 TS 엘리엇 재단이 공동주관하는 ‘TS 엘리엇 메모리얼 리더’는 매년 한 시인을 선정해 하버드대에서의 낭송회와 연설 기회를 제공하는 프로그램이다. 당시 미국 시사지 뉴요커는 김 시인을 ‘화제의 인물’로 소개하며 “한국적이면서 세계를 향해 열린 그의 작품이 번역되면서 북미와 유럽 전역에 팬층이 생겨났다”고 썼다.

날개 환상통

하이힐을 신은 새 한 마리

아스팔트 위를 울면서 간다

마스카라는 녹아 흐르고

밤의 깃털은 무한대 무한대

그들은 말했다

애도는 우리 것

너는 더러워서 안 돼

늘 같은 꿈을 꿉니다

얼굴은 사람이고

팔을 펼치면 새

말 끊지 말라고 했잖아요

늘 같은 꿈을 꿉니다

뼛속엔 투명한 새의 행로

선글라스 뒤에는

은쟁반 위의 까만 콩 두 개

(그 콩 두 개로 꿈도 보나요?)

지금은 식사 중이니 전화를 받을 수 없습니다

나는 걸어가면서 먹습니다

걸어가면서 머리를 올립니다

걸어가면서 피를 쌉니다

그 이름, 새는

복부에 창이 박힌 저 새는

모래의 날개를 가졌나?

바람에 쫓겨 가는 저 새는

저 좁은 어깨

노숙의 새가

유리에 맺혔다 사라집니다

사실은 겨드랑이가 푸드덕거려 걷습니다

커다란 날개가 부끄러워 걷습니다

세 든 집이 몸보다 작아서 걷습니다

비가 오면 내 젖은 두 손이 무한대 무한대

죽으려고 몸을 숨기러 가던 저 새가

나를 돌아보던 순간

여기는 서울인데

여기는 숨을 곳이 없는데

제발 나를 떠밀어주세요

쓸쓸한 눈빛처럼

공중을 헤매는 새에게

안전은 보장할 수 없다고

들어오면 때리겠다고

제발 떠벌리지 마세요

저 새는 땅에서 내동댕이쳐져

공중에 있답니다

사실 이 소리는 빗소리가 아닙니다

내 하이힐이 아스팔트를 두드리는 소리입니다

오늘 밤 나는

이 화장실밖에는 숨을 곳이 없어요

물이 나오는 곳

수도꼭지에서 흐르는 물소리가

나를 위로해주는 곳

나는 여기서 애도합니다

부들부들 떨리는 손으로 검은 날개를 들어 올리듯

마스카라로 눈썹을 들어 올리면

타일에 떨어지는 빗소리가 나를 떠밉니다

내 시를 내려놓을 곳 없는 이 밤에

홍지유 기자 hong.jiyu@joongang.co.kr

'문화마을 소식들' 카테고리의 다른 글

| “처음보는 중국 희귀유물 수만점 서울에… 놀랍고 착잡” (0) | 2024.07.01 |

|---|---|

| 일상의 시 노래한 ‘한국의 율리시스’ (0) | 2024.06.13 |

| ‘이문열, 시대를 쓰다’ (1) | 2024.03.19 |

| 박목월의 미발표 詩 166편 세상 밖으로 (2) | 2024.03.13 |

| 경기 성남시 분당구 수내동 신해철 음악작업실이 지난 24일 완전 철거됐다 (0) | 2024.02.26 |