제주에 ‘고개’ 없는데…그 속섬 추자엔 바다 밑에도 있다

입력 2023.02.11 01:08

업데이트 2023.02.11 08:22

[스무 고개, 수많은 이야기]

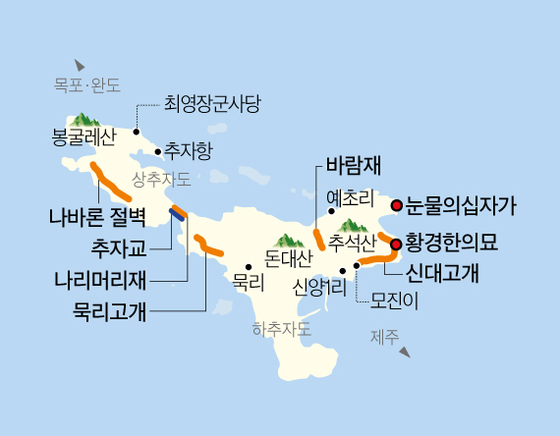

〈22〉 추자도 묵리고개·신대고개

제주에 ‘고개’는 없다.

추자도를 이루는 유인도 네 곳 중 하추자도 동쪽 끝에는 '눈물의십자가'가 갯바위에 서있다. 1801년 백서사건으로 황사영이 처형되고 부인 정난주(정약현의 딸이자 정약용의 조카)가 제주로 유배 가면서 두살배기 아들인 황경한을 이곳, 하추자도 예초리의 갯바위에 놓고 갔다. 천주교 교단에서는 황경환의 묘와 눈물의십자가를 성역화 했다. 김홍준 기자

고개는 제주 사람들에게 육지의 말이다. “제주에서는 고개라는 말을 안 쓴다”고 오순희(53) 전 제주산악안전대장이 말했다. 쇠질고개가 있지만, 강영봉 제주어연구소장은 “제주에서 사실상 고개라는 단어는 안 쓴다고 봐도 무방하다”고 밝혔다.

그렇다면 육지의 고개는 제주에서 어떤 말로 쓰일까. 제주 토박이 오 대장은 “모루”라고 말했다. 모루는 르, 마루, 머루 등으로도 부른다. 들령모루·메모루·고냉이마르처럼 말이다. 차라리 고개를 ‘동산’으로 부르기도 한다. 개갱이동산·마풀림동산 등이 있다. 강 소장은 “제주에서는 중세어에서 비롯된 마루, 머루, 모루를 그대로 쓴다”고 했다. 제주를 제주스럽게 만든 오름의 흐름 속 ‘모루’는, 육지의 봉(峰) 사이와 산의 자락에 깃든 ‘고개’와 생김새도, 느낌도, 그 속의 이야기마저 달라 보인다.

그런데 제주에서도 대놓고 고개라고 하는 곳이 있다. 추자도다.

추자도를 이루는 유인도 네 곳 중 상추자도 대서리는 가장 번화한 곳이다. 추자항과 면사무소, 탐방객안내소는 물론 사당, 절, 성당, 교회 등이 몰려 있다. 김홍준 기자

“추자도에 오려고 우리 부부는 지난가을부터 4개월을 기다렸는데, 기자 양반은 참 운이 좋소.”

지난달 31일. 이름이 특이하다며, 통성명을 주저한 김영삼(64·부산)씨는 “추자도가 연이틀은 맑고, 배 운항이 가능할 정도로 바람이 참아주는 날을 기다리다가 4개월이 훌쩍 지나갔다”며 “제주 반년살이가 이번 주말 끝나는데, 오늘 제주 올레길 18-1 구간인 추자도를 완주했으니 후련하다”고 했다.

돈대산(164m)은 추자도에서 가장 높은 산이다. 산길이 얌전해 남녀노소 쉽게 오를 수 있다. 김홍준 기자

추자도 묵리포구에서 바라본 묵리고개. 버스가 올라가고 있다. 김홍준 기자

제주에선 고개 대신 ‘모루’로 표현

제주 올레 18-1구간 11.4㎞ 중 가장 높은 곳은 돈대산(164m)이다. 묵리고개는 이 돈대산 서쪽을 틀어서 넘어간다. 추자교와 묵리를 잇는다. 추자교 근처에는 다른 ‘고개’가 숨어있다. 1909년 ‘조선지지자료’는 상추자와 하추자 사이를 나리머리재(한자명으로는 진두치·津頭峙)로 표기하고 있다. 묵리고개(모기재)는 포토존이 생길 정도로 유명세를 치르고 있다. 바다 위 일몰이 거대한 서사로 펼쳐지는 곳이다.

묵리고개의 이름을 가져와 만든 ‘묵리낱말고개’가 있다. 홍지희 작가가 묵리의 바다 풍경이 열리는 폐창고를 언어를 통한 소통의 공간으로 바꿨다. ‘숟가락나무’와 ‘칼러 테트라포드(방파제)’ 등 소소한 예술이 점점이 펼쳐져 있다.

추자도 묵리고개에서 바라본 여와 노을. 2022.2.1 김홍준 기자

추자도 묵리에 있는 처녀당은 90여 년전 제주에서 물질하러 추자도에 온 잠녀 어머니를 따라 왔다가 당이 있는 높은 벼랑에서 떨어져 죽은 처녀(애기업개)의 원혼을 달래주기 위해 매년 2월 초하룻 제관을 정하여 당제를 지내는 곳이다. 당제가 끝나면 당의 오른쪽 바닷가에 있는 바위에서 해신제를 지낸다고 한다. 김홍준 기자

고개는 다른 고개로 이어진다. 묵리 당목재는 처녀당으로 오르는 비탈이다. 90여 년 전 제주에서 온 해녀의 딸이 실족해 떨어진 절벽 위에 당집이 들어섰다. 처녀의 원혼은 바람에 실려갔을까.

추자도 인근 바람은 까탈하다. ‘제주로 들어가는 사람은 모두 이 섬을 지난다. 바람이 좋으면 하루 만에 바다를 지날 수 있다.’ 『팔도지도(1790)』는 이렇게 설명한다. 추자도를 후풍도(候風島)라고도 했다. 제주로 향하는 선박들이 거센 풍랑을 피해 순풍을 기다리는 중간기지 역할을 했기 때문이다. 제주 ‘목호의 난’을 진압하려는 최영 장군도 그랬고, 제주로 삼별초 잡으러 가는 여몽연합군도 그랬다. 운항 조건 ‘바람’은 현재도 유효한데, 결항이 잦은 편이다. 김상헌(1570~1652)은 『남사록』에 ‘만약 이 섬이 없으면 제주로 가는 배가 더욱 표몰(漂沒, 물위에 떠돌다가 가라앉음)하는 재난을 면하기 어려울 것’ 이라고 남기기도 했다.

추자도 묵리에 있는 송창훈 작가의 숟가락나무. 추자예술섬 프로젝트의 일환으로 2020년에 들어섰다. 김홍준 기자

추자도는 유배지이자, 제주로 향하는 유배자들의 중간 기점이었다. 이진유(1669~1730)가 귀양살이를 하며 『속사미인곡』을 지었고, 김정희(1786~1856)가 제주로 유배 가면서 들렀다. 이들은 조선 9대 대로 중 하나인 해남로를 통해 전남의 육지 끝단까지 온 뒤 해남로와 바닷길로 이어진 제주로를 이용했다.

추자도 신양1리에는 패류 껍데기와 구슬로 만든 공중전화 부스가 있다. 김홍준 기자

정난주(1773~1838)도 마찬가지였다. 신유박해(1801)로 남편 황사영(1775~1801)을 잃고 제주로 귀양 갔다. 정난주는 추자도에 들러 “죄인으로 살지 말아라”는 말을 남기고 아들 황경한(1800~?)을 하추자 동쪽 끝 갯바위에 놓고 갔다. 어부 오씨가 황경한을 키웠다. 추자도에서 황씨와 오씨가 결혼하지 않는 풍습은 이 때문이다. ‘황경한의묘’는 모진이몽돌해수욕장에서부터 가파른 고개를 올라야 만난다.

김훈종 신양1리 이장은 “그 고개를 신대고개라고 부른다”고 말했다. 일찍이 왜구가 추자도에 들락거렸는데, 그 후손들의 거친 흔적이 남았다. 신대고개 밑 해안절벽에는 일제가 태평양전쟁 때 만든 동굴진지가 바다를 향해 뻥뻥 뚫려 있다. 일제가 만든 진지는 추자도에 12곳이나 있다.

신대고개 밑 일제가 만든 갱도진지. 갱도진지는 추자도에 12곳이 있다. 산속 갱도는 길이가 약 27m에 이르고 해안가 갱도는 길게는 18m, 짧게는 5~6m 정도다. 김홍준 기자

왜구도 육지와 제주도 중간에 위치한 추자도를 후풍도로 이용했다. 물과 식량, 그리고 사람까지 쓸어갔다. ‘왜선이 자주 추자·사서 등의 섬에 이르러 왕래하는 행선을 표략하기 때문에 해상을 지나는 것이 더욱 무섭다고 한다’고 김상헌은 『남사록』에 적고 있다. 『고려사』에는 왜구들이 자주 침범하자 도민들을 제주로 옮겨 살게 했던 기록도 있다.

그래픽=양유정 기자 yang.yujeong@joongang.co.kr

추자도는 제주 올레길 18-1 구간이다. 돈대산(164m) 정상에서 신양1리와 묵리를 잇는 묵리웃길로 지나가는 도보 순례자들이 보인다. 윤보선 묵리 이장은 "이 길로 학교를 다녔다"고 말했다. 김홍준 기자

추자의 지독한 바람은 다른 고개 이름을 만들었다. 신양1리와 예초리를 잇고, 추석산(156m)과 돈대산을 가로지르는 바람재다. 김훈종 이장은 “돈대산을 남북으로 가로질러 추자중학교로 이어지는 ‘학교 가는 샛길’도 추자도의 고개 중 하나”라고 밝혔다.

하추자도에는 이렇게 고개가 이어지지만, 상추자도에는 딱히 고개라고 부르는 곳이 없다. 추자도 대표메뉴인 굴비정식을 내놓은 식당 주인장도, 추자도에서 관광객을 상대하는 사장님도 “그런 곳은 없다”고 했다. 한 주민은 “암만해도 상추자가 하추자에 비하여 쩍고(작고) 스멀스러워(지형이 순해서) 그런 것 가트다”는 분석을 하기도 했다.

하추자에 ‘비하여’지, 상추자는 ‘스멀스럽지’ 않다. 상추자에는 추자도 답사 1번지로 일컫는 ‘나바론 절벽’이 있다. 영화 ‘나바론의 요새(1961)’처럼 깎아지르는 위용을 자랑하니, 그 이름을 빌려왔다. 나바론 절벽은 상추자 대서리와 영흥리를 북쪽으로 감싸 안고 그 반대쪽은 바다로 급하게 떨어지면서, 이곳을 가로질러 다닐만한 고개가 생길 틈을 주지 않았다.

바람 까탈스러워 선박 결항 잦아

상추자도 나바론 절벽. 대서리 후포에서 영흥리 추자교 근처까지 하늘길이라는 이름으로 2.1㎞ 이어진다. 김홍준 기자

“내일은 바람이 심해 제주로 가는 배가 안뜰 것 같은데요.”

추자도에서는 처음부터 끝까지 바람 이야기만 할 수도 있다. 추자도탐방객안내소 직원의 말에 식은땀이 흘렀다. 제주에 갈 일이 걱정이었다.

가만, 여기 추자도는 제주가 아닌가. 제주 올레길 구간이 이 섬에 뻗어있고, 주소도 제주시인데. 강영봉 소장은 “제주도의 ‘도’를 섬(島)으로 보면 추자도는 제주가 아니다. 하지만 제주도의 도를 행정구역(道)으로 보면 추자도는 제주의 일부가 된다”며 “그만큼 추자도는 언어와 생활 문화권이 호남에 가깝다”고 말했다. 실제로 어르신들은 전남 사투리를 쓰는 경우가 많다. 젊은 사람들은 전라도와 제주도 말을 뒤섞어 쓴다. 강 소장은 “언어 사용의 스위칭(변화) 측면에서 굉장히 흥미로운 공간”이라고 밝혔다.

영화 '나바론 요새(The Guns of Navarone, 1961년 제작)'에 나오는 절벽과 흡사하다고 해서 붙은 나바론 하늘길은 추자도 답사 1번지다. 나바론 하늘길은 상추자 중에서도 끝단에서 위용을 뽐내고 있다. 김홍준 기자

주민의 ‘쩍다’ ‘스멀스럽다’는 방언처럼 추자도는 제주의 바람보다 호남의 바람이 강하다. 역사는 이미 추자를 호남에 넣었다. 수백 년, 어쩌면 수천 년간 호남의 섬이었다. 영암과 완도 소속이었다가 제주군으로 옮긴 게 일제강점기인 1914년 3월 1일이었으니, ‘제주시 추자면’은 기껏 100년 조금 넘은 주소다. 강 소장은 “제주이지만, 추자도에서는 ‘고개’를 쓰는 이유가 호남권의 영향을 받았기 때문”이라고 말했다.

추자도를 이루는 유인도 네 곳 중 상추자도 서북쪽 용동봉과 봉글레산 사이로 들어온 바다에서 월척을 기다리는 낚시꾼. 해마다 11월부터 이듬해 4월까지 추자도는 낚시꾼들의 발길이 이어진다. 김홍준 기자

묵리고개 밑 갯바위에서 낚시꾼들이 낚싯대를 휘감아 던진다. 릴을 감는다. 11월부터 이듬해 4월까지 추자도 갯바위들은 낚시 잔칫상이 된다. 그런 갯바위 하나에 두 살배기 황경한이 놓였다. 그 갯바위에 세운 ‘눈물의십자가’ 뒤로 해가 뜬다.

분명 제주의 일부이지만, ‘제주스럽지’ 않고 ‘호남스러운’ 섬. 여기는 ‘고개가 있는’ 제주, 추자도다.

김홍준 기자 rimrim@joongang.co.kr

'우리나라 고갯길' 카테고리의 다른 글

| 스무 고개, 수많은 이야기 〈24·끝〉 서울 230개 고개 (0) | 2023.05.09 |

|---|---|

| 스무 고개, 수많은 이야기 〈23〉 부산 150여개 고개 (0) | 2023.04.04 |

| 스무 고개, 수많은 이야기 〈21〉 전남·전북 잇는 갈재 (0) | 2023.01.09 |

| 〈20〉 - 강원도 칠족령 (1) | 2022.12.11 |

| 스무 고개, 수많은 이야기 〈19〉 웅치·이치 (0) | 2022.10.05 |