혹자는 ‘제왕 절개’를 주장하기도 한다. “당시는 부족국가 시대였다. 왕위를 계승할 자식의 목숨을 왕비의 목숨보다 더 중하게 여겼을 터이다. 그러니 왕비의 목숨이 위태로워도 배를 가르고 왕자를 꺼내지 않았을까.” 그렇게 출산 후 1주일 만에 벌어진 왕비의 죽음을 유추한다.

아소카 왕 때 만든 산치 대탑에는 마야 부인의 출산 장면이 새겨져 있다. 시녀들이 동그랗게 둘러싼 속에서 마야 부인이 아기를 낳고 있다.

나는 마야데비 사원 둘레를 걸었다. 수천 년 된 벽돌을 밟으며 생각했다. ‘왕비는 제왕절개를 했을까.’ 그랬을 지도 모른다. 그런데 팔리어 경전 등에는 ‘출산 중 위급한 상황’에 대한 아무런 언급이 없다. 오히려 ‘아소카 나뭇가지를 붙들고 아무런 고통 없이 왕자를 낳았다’고 기록돼 있다.

풀리지 않는 의문은 또 하나 있었다. 룸비니 동산에서 태어난 왕자는 곧장 성으로 돌아가지 않았다. 왕자의 출생 소식을 들은 샤카족 친척들이 저마다 자신의 집으로 초청했다. 숫도다나 왕이 아기와 함께 자신의 집에서 묵기를 바랬다. 그건 샤카족의 오랜 관습이었다. 왕은 수 주간 샤카족 친척들의 집에 머물고서야 성으로 돌아갔다.

마야 부인의 출산 장면을 새긴 조각상. 아기 왕자가 마야 부인의 옆구리에서 태어나고 있다.

당시 샤카족은 단일 씨족이 아니었다. 일종의 씨족 연맹체였다. 한자로 ‘釋迦(석가)’로 표기하는 샤카족은 고타마, 꼴리아, 깐하야나 등 여러 씨족이 뭉친 나라였다. 그러니 씨족간 연대가 무척 중요했을 터이다. 그래서일까. 숫도다나 왕은 수 주일씩이나 갓난 아기를 안고서 친척들의 집에서 머물렀다고 한다.

그 사이에 왕비는 목숨을 잃었다. 출산 1주일 만에 말이다. 요즘 상식으로는 도무지 고개가 끄덕여지지 않는다. 왕비가 죽었는데도 왕과 왕자는 성 밖의 친척집에서 축하를 받았다니 말이다. 당시의 관습이 그만큼 강고했던 것일까. 아니면 일화가 전해지는 과정에서 오류가 발생했던 것일까.

룸비니 동산은 붓다의 출생지다. 순례객들은 기쁜 마음으로 이곳을 찾는다. 그런데 룸비니에는 ‘기쁨의 선율’만 흐르진 않는다. 마야 부인의 죽음, 자신의 출생으로 인한 엄마의 죽음. 그러한 ‘슬픔의 선율’도 함께 흐른다.

룸비니 동산에 서 있는 아소카 석주. 돌기둥에 새겨진 문구는 붓다가 실존 인물임을 입증하는 역사적 기록이 됐다.

룸비니 동산을 돌다가 높다란 돌기둥을 하나 만났다. 높이는 7.2m, 그중 3m가 땅속에 묻혀 있었다. 기둥의 지름은 70㎝. 다름 아닌 아소카 석주였다. 아소카는 붓다 입멸 후 250년가량 후대의 인물이다. 인도를 최초로 통일한 아소카 왕(BC 273?~232)은 거칠고 잔인했다. 숱한 자신의 이복 형제들을 모두 죽이고서야 그는 왕위를 지켰다. 피비린내 나는 왕권 다툼이었다.

살육의 역사를 겪은 후에 아소카 왕은 삶과 권력에 대한 회한을 느꼈을까. 그는 즉위 7년째 불교에 귀의했다. 그렇다고 머리를 깎고 출가한 것은 아니다. 왕위에 있으면서 국가의 지도이념을 ‘붓다의 가르침’으로 택했다. 그는 붓다의 발자취가 깃든 장소마다 석주를 하나씩 세웠다. 그게 아소카 석주다. 그 중에서도 룸비니의 아소카 석주는 의미가 아주 각별하다.

룸비니의 석주가 발굴되던 시기의 사진. 석주의 3m 가량이 땅 속에 묻혀 있다.

나는 석주 앞에 섰다. 돌기둥에 뭔가 새겨져 있었다. 고대 브라흐마어였다. 마치 시멘트를 바른 담장에 못으로 글자를 새겨넣은 듯한 모양이었다. 인도인 가이드가 그 글자들을 하나씩 짚어가며 번역해 주었다. 그 뜻은 더욱 놀라웠다.

사실 붓다는 오랜 세월 ‘논란의 인물’이었다. 서구의 고고학ㆍ문헌학적 기준으로 보면 그가 역사적으로 실재한 인물인지도 불분명했다. 그걸 입증할 만한 자료도 없었다. 불교의 가르침을 위해 꾸며낸 ‘가공의 인물’ ‘전설적 인물’이란 주장도 줄기차게 나왔다.

실제 19세기 유럽에서는 불교에 대한 과학적 연구가 본격적으로 전개됐다. 서구의 불교학자 에밀 세나르(1847~1928)는 고타마 붓다를 ‘문학적으로 의인화한 신화적 인물’이라고 평했다. 붓다에 대한 이야기들은 ‘태양 신화의 한 유형’이라고 주장했다. 실제 샤카족은 “태양의 후예”를 자처한 이들이었다. 불교학자 헨드릭 케른(1833~1917) 역시 붓다를 실존 인물로 보지 않았다. 불과 100년 전의 논란이었다.

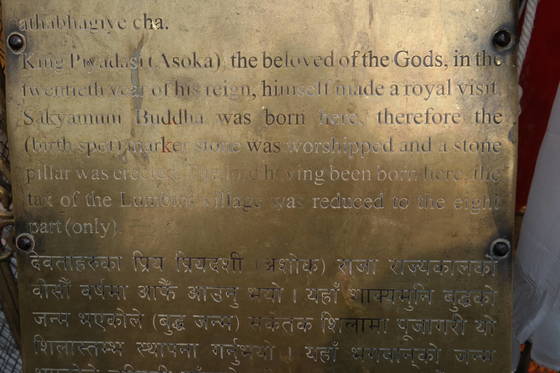

이런 논란에 결정적 종지부를 찍은 게 룸비니의 아소카 석주였다. 1896년 12월 독일 고고학자 휘러가 언덕을 배회하다가 돌기둥을 하나 발견했다. 당시에는 룸비니 일대의 유적이 흙에 파묻혀 있었다. 돌기둥에는 고대 브라흐마어로 이렇게 새겨져 있었다.

룸비니 아소카 석주에 새겨져 있는 고대 브라흐마어 문구. 돌기둥에 글자를 새겨 넣었다.

룸비니 아소카 석주에 새겨진 고대 브라흐마어를 영어로 번역해 놓은 안내판이 석주 옆에 서 있었다.

이게 룸비니 석주에 새겨진 글귀였다. 석주의 문구, 그 자체가 역사적 기록이었다. 실존 인물인 아소카 왕이 기원전 250년에 몸소 룸비니에 와서 참배했다고 했다. 게다가 룸비니가 ‘붓다 샤카무니가 태어난 장소’라고 정확히 못박고 있다. 뿐만 아니다. 룸비니 마을 주민들에게 토지세를 면제해 주고, 생산물의 8분의1만 세금으로 받도록 했다. 당시 정상적인 세금은 생산물의 6분의1이었다.

나는 석주 둘레를 돌았다. 그리고 눈을 감았다. 아소카 왕은 왜 룸비니 주민들에게 세금 혜택을 주었을까. 그건 일종의 특혜였다. 단지 붓다가 태어난 마을이라는 이유로 주민들은 혜택을 입었다. 그러니 아소카 왕은 ‘붓다의 탄생’에 대해 감사함을 느꼈던 것이다. 더 정확히 말하면 ‘붓다의 가르침’에 대한 깊은 감사였을 터이다.

동서고금을 막론하고 권력이 있는 곳에는 ‘형제의 난’이 있게 마련이다. 옛날에는 왕권이 권력의 상징이었다. 왕위 계승을 둘러싸고 종종 형제간 살육이 벌어지곤 했다. 현대사회도 마찬가지다. 다만 왕권이란 권력이 ‘돈’으로 대체되었을 뿐이다. 재벌가의 승계 과정에서 수시로 ‘형제의 난’이 불거지는 것도 같은 맥락이다.

아소카 왕은 불교를 세계종교로 끌어올리는 역할을 했다. 그리스도교로 치면 유대인의 종교를 이방인의 종교로 확장한 바울과 로마의 국교로 인정한 콘스탄티누스 황제를 합한 인물쯤 된다.

석주 둘레를 돌면서 나는 눈을 감았다. ‘숱한 이복 형제들을 죽인 후에 그의 마음은 편했을까. 밤마다 악몽에 시달리지 않았을까. 가슴 한구석에 묵직한 돌덩이를 얹은 채 살지 않았을까.’ 어릴 적에는 함께 밥도 먹고, 함께 놀기도 하고, 함께 공부도 했던 형제들이었으리라. 형제를 죽인 돌덩어리는 아소카 왕도 어쩌지 못하는 삶의 무게였다. 아무리 큰 권력도, 아무리 많은 재산도, 아무리 높은 명예도 그 짐을 해결해주진 못했다.

아소카 왕을 새긴 조각상. 오른쪽에 서 있는 인물이 아소카 왕이고, 붓다의 가르침을 상징하는 바퀴 모양의 법륜도 보인다.

‘세상의 모든 마음과 모든 물질은 시시각각 변하고 지속적이지 않으니 거머쥘 수 없다. 원인과 결과에 의해 흘러가는 이 우주에는 ‘나(我)’라는 것이 본래 없다. ‘나’라는 생각 역시 인과의 산물일 뿐이다. 이걸 깨치면 영원히 무너지지 않는 평화의 세계가 드러난다. 그게 바로 열반이다. 그 세계가 고요하고 청정하다.’

붓다의 가르침은 가슴에 얹힌 그 어떠한 돌덩어리도 녹여버린다. 비단 아소카뿐만 아니다. 이런저런 삶의 고뇌를 겪을 때마다 우리의 가슴에도 돌멩이가 얹힌다. 때로는 작은 돌이, 때로는 큰 돌이 박힌다. 붓다의 법은 그런 돌멩이의 정체를 꿰뚫는다. 그래서 더 이상 속지 않게끔 도와준다. 본래 비어있는 돌덩어리를 가슴에 얹고서 숨이 막혀 죽어가는 우리 모두에게 “착각에서 깨어나라”고 소리친다.

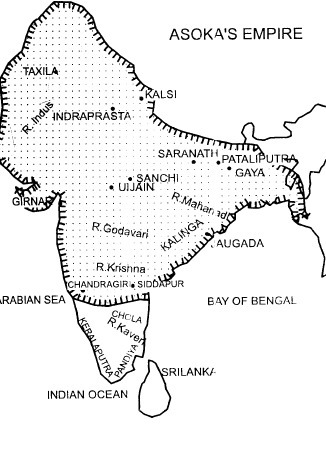

아소카 왕은 남인도 일부를 제외한 인도 전역을 통일했다.

DA 300

훗날 아소카 왕은 ‘성왕(聖王)’이라는 칭송을 받았다. 붓다의 이치인 법(Dharma)에 의해 나라를 다스렸기 때문이다. 룸비니 동산에는 붓다의 이치와 그걸 현실적 기둥으로 세운 아소카 왕의 자취가 함께 피어 있었다.

룸비니=백성호 기자 vangogh@joongang