[신수진의 마음으로 사진 읽기]

[63] 방바닥에서 찾은 우주

집은 누군가의 우주가 시작되는 곳이다. 집에서 수집되는 감각은 온전히 ‘나다움’을 만드는 기억이 된다. 집 안엔 거창하거나 특별하기보다 사소하고 일상적이어서 의미 있다고 여기기 어려운 순간이 쌓인다. 달그락거리는 그릇 소리, 창문을 열 때 밀려드는 바람 냄새, 사각거리는 이불의 촉감. 하루도 같은 날은 없지만 다름을 알아채기 어려운 시간이 오늘도 집에 흐른다.

타인과 공유하지 않는 일상의 기억은 지금의 나를 만든 출발점이며, 먼 훗날 어쩌면 사무치게 그리워할지 모르는 오늘에 대한 비망록이다. 전장연(1982~)은 회화에서 시작해서 최근엔 공간에 설치하는 조각 형태 작품을 주로 선보이는 신진 작가다. 작품을 설명하는 그의 말이나 글에는 ‘일상’과 ‘조율’이라는 표현이 자주 나타나는데, 이는 예술에 대한 열망과 가족에 대한 헌신 사이에서 스스로를 단련하는 자신에 대한 진솔한 고백이다.

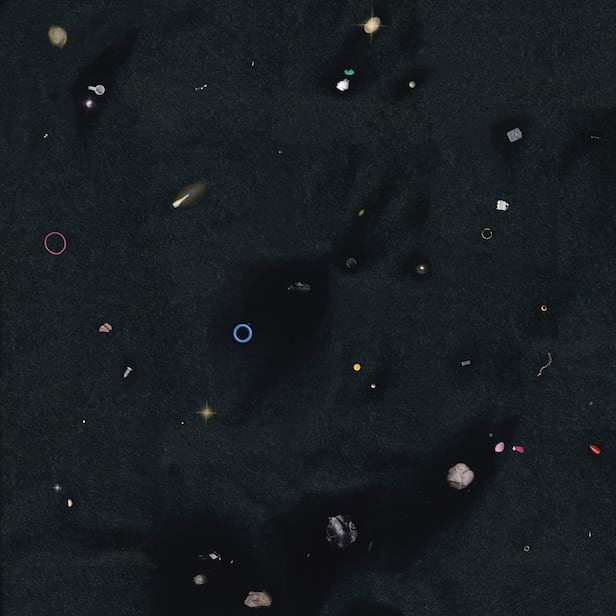

이 사진이 속한 ‘발끝으로 선 낮’(2022) 연작은 육아를 비롯한 일상의 과제에서 영감을 얻은 작품으로 구성되었다. 그 누가 생활인과 예술인의 경계를 딱 잘라 말할 수 있겠나마는, 전장연의 작품은 투명하고 분명하게 그 경계를 탐색한다. ‘주워 온 밤’은 집 안에서 수집한 물건들을 우주의 행성처럼 보여준다. 먼지, 과자 봉지 조각, 플라스틱 꼭지, 그 밖에도 이름을 붙이기 어려운 물체들이 알 듯 모를 듯 어두운 하늘을 밝힌다.

이제 겨우 손가락 끝에 힘을 주어 무언가를 잡을 정도로 자란 아이. 온종일 집 안을 종종거리다 이내 엄마의 눈길과 손길을 찾는 아이. 엄마는 그 아이가 주워 온 티끌을 쓰레기통이 아니라 스캐너에 올렸다. 짙푸른 색 담요를 덮어 스캔하고 한 화면에 모아 놓으니 밤하늘에 별이 뜬 모양새다. 다시 오지 않을, 아이와 보낸 그때를 예술가 엄마는 이렇게 사진에 담았다.

오늘도 세상 엄마들은 평범한 개인사와 비범한 열망을 조율하는 그 어느 지점에서 분투하고 있다. 그리고 아이는 곧 자라서 자신만의 우주를 가지게 될 것이다. 사는 게 그렇다. 참 고단한데, 또 아름답다.

'신수진 마음으로 사진 읽기' 카테고리의 다른 글

| [64] 하늘이 내게로 온다 (0) | 2025.02.18 |

|---|---|

| [62] 당신의 모호한 눈동자에 건배 (0) | 2024.12.24 |

| [61] 산방산으로 가는 배 (0) | 2024.12.12 |

| [60] 어둠을 입고 빛나는 집 (0) | 2024.11.21 |

| [59] 가장 표준적인 회색의 하늘 (0) | 2024.10.04 |