[나무편지] 사람살이의 크고 작은 모든 일이 베풀어지는 마을 중심의 나무

★ 1,242번째 《나무편지》 ★

우리 문화를 ‘소나무 문화’라고 이야기하기도 하지요. 우리 곁에 소나무가 많이 자라기도 하고, 그래서인지 소나무만큼 좋아하는 나무도 없기도 한 게 사실입니다. 하지만 소나무 못지않게 우리 민족, 특히 농경문화 시절에 민중의 문화를 지배한 나무가 있습니다. 나무 종류로는 여러 가지가 있지만 뭉뚱그리자면 ‘당산나무’입니다. 소나무가 우리 문화의 상징으로 지배적이었던 건 사실이지만, 그건 우리 문화 가운데에 ‘선비문화’에 경도된 것 아닐까 생각됩니다. 선비가 아닌 평범한 우리 민중의 문화를 상징하는 나무는 ‘당산나무’라 해야 할 겁니다. 지역마다 마을마다 당산나무로 삼는 종류가 다양해서 당산나무라고 이야기했지만, 우리나라에 당산나무로 가장 많은 나무는 느티나무입니다.

당산나무는 농경문화 시절 이 땅의 농부들이 비를 내리고 햇볕을 내려주는 하늘에 소원을 전하기 위해 기대어야 했던 중요한 자연 대상이었습니다. 하늘을 머리에 이고 선 듯 높지거니 솟아오른 나무에게 풍년을 향한 사람의 소원을 전하려 했던 옛 농촌문화입니다. 당산제를 종교적 의미로 해석하는 경우가 없는 건 아닙니다만 좀더 넓은 시각에서 보자면 당산제와 당산나무를 종교적으로만 해석할 수 없는 측면이 분명히 존재합니다. 한때 당산제를 ‘미신’으로 여기며 ‘미신추방’이라는 명분으로 이 땅에서 몰아내려는 시도가 있기도 했지만 당산제를 ‘미신’으로 여기는 건 옳지 않습니다.

우리의 당산제에 일정한 제례는 있었습니다. 대개는 조선시대의 유교의 제례가 그대로 치러지는 게 일반적입니다. 그렇다 해도 당산제는 한해 한번씩 치르는 마을의 큰 잔치였습니다. 일단 당산제에는 종교적 사제가 없습니다. 당산제를 주관하는 ‘제주’는 마을 사람들 가운데 한 사람을 추대했지요. 제주는 마을의 훌륭한 어른을 섬긴다는 뜻이 바탕이었고, 애시당초 ‘신적인 존재’ ‘신의 대리인’ 과 같은 종교적 요인은 없었습니다. 또 당산제 자체는 엄격한 제례를 따랐지만, 본 제사 앞에 행하는 ‘지신밟기’와 제사 뒤에 이어지는 뒤풀이는 마을의 큰 잔치였습니다. 당산제 앞뒤에 울려 퍼지는 풍물소리는 그 시절에 농부들이 누릴 수 있는 가장 큰 흥이었습니다. 분명한 문화 행위라는 이야기입니다.

우리 민중 문화의 상징으로 당산나무의 사례는 헤아릴 수 없이 많습니다. 우리나라의 농촌 산촌 어촌 등 시골 마을 어디라도 특별한 이유가 없다면 여전히 당산나무는 존재합니다. 당산제가 이어지지 않는다 해도 당산나무는 존재합니다. 당산제가 지금까지 이어지지 않는 이유도 사실 단순하지 않습니다. 그건 나중에 기회를 잡아 따로 말씀드리겠습니다. 그리고 당산나무를 정자나무로 여겼다는 것도 우리 민중 문화의 상징으로 볼 수 있는 증거입니다. 당산나무 줄기에는 금줄을 쳐서 신성하게 보호했지만, 그렇다고 아예 한해 내내 나무 근처에 다가오지 못하도록 막은 건 아닙니다. 언제라도 마을 사람들이 편안하게 쉴 수 있는 정자나무로 쓰였던 게 사실입니다. 아. 그러고보니 전남 장성의 어느 작은 마을에서는 그 전날 ‘비린 것’을 먹었기 때문에 당산나무 앞에 갈 수 없다고 하는 마을 어른을 뵈온 적이 있기도 합니다. 그건 어른 스스로 정한 규칙이지, 마을에서 강요한 건 아닙니다.

당산나무 정자나무로 정한 나무는 느티나무가 가장 많습니다. 느티나무 외에도 당산나무로 삼은 나무는 다양합니다. 소나무, 팽나무, 푸조나무, 왕버들, 후박나무처럼 대개는 나뭇가지를 넓게 펼치는 나무를 정하지요. 보기에 좋다는 점도 있겠지만, 그늘을 풍성하게 드리우는 나무여야 마을 사람들이 나무 곁에 편안하게 모일 수 있기 때문이었을 겁니다. 그 동안 만났던 당산나무 가운데에 특별한 나무로는 소태나무가 몇 곳 있었습니다. 아마도 그 소태나무 가운데 한 그루는 우리나라에 살아있는 소태나무 가운데 최고이지 싶어요. 정자나무 가운데에 느티나무가 가장 환영받은 이유는 무엇보다 느티나무가 지어내는 그늘 때문입니다. 마을 사람들 모두를 한 그루의 나무 그늘에 품을 수 있는 너른 그늘 말입니다.

사람들은 자연히 나무 그늘에 모여들었습니다. 즐겁게 놀든, 아니면 편안한 휴식을 취하든, 어쨌든 별다른 시설물이 많지 않은 농촌 마을에 사람들이 편안하게 모일 수 있는 곳으로 나무 그늘보다 좋은 곳은 없었습니다. 지금처럼 무더운 여름이라면 농사 일에 지친 농부들이 일하면서 피곤해진 허리를 펴기 위해 잠시 쉴 때도 그랬고, 새참을 먹을 때에도 그랬으며, 일을 모두 마치고 집으로 돌아가는 저녁 무렵에도 노을 진 정자나무 그늘에 모여 한숨 돌리는 게 일상이었을 겁니다. 자연히 사람들은 나무 그늘에서 세상 돌아가는 이야기, 작게는 누구네 집 살림 이야기를 풀어갔을 겁니다. 나무 그늘은 마을의 모든 크고 작은 일들을 상의하는 자리가 될 수밖에요.

마을 사람들이 자연스레 모이는 곳이다 보니, 정자나무는 마을에서 매우 중요한 역할을 했습니다. 마을의 좋은 일 나쁜 일을 모두 정자나무 그늘에서 머리를 맞대고 상의했지요. 마을의 정자나무는 그래서 ‘민주주의의 광장’이었다고 말해도 무리가 없습니다. 나무 그늘에서 사람들은 편안한 마음으로 자신들의 이야기를 하고 다른 사람들의 이야기를 들었지요. 심지어 정자나무 그늘은 마을의 중요한 경조사를 치르는 공간으로도 더 없이 맞춤했습니다. 실제로 사람들이 혼례식을 치르는 공간으로 활용된 사례도 찾아볼 수 있을 정도입니다. 정자나무에는 결국 한 마을에서 이루어진 사람살이의 모든 역사가 고스란히 담기게 마련입니다.

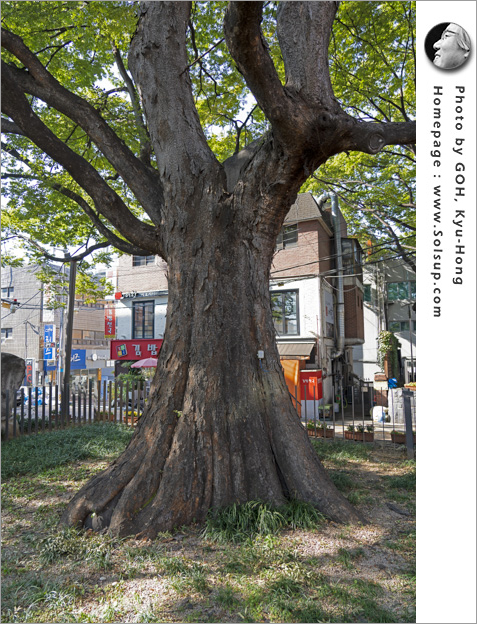

오늘 《나무편지》에 풀어쓴 당산나무와 정자나무 이야기는 요즘 한창 마무리하고 있는 다음에 펴낼 책의 원고 가운데에 ‘문화와 나무’에 담을 생각입니다. 그리고 오늘의 사진은 〈서울 문정동 느티나무〉입니다. 흑백의 혼례식 사진은 이 나무 앞에서 얼마 전에 치렀던 마을 사람의 혼례식 사진입니다. 〈서울 문정동 느티나무〉 앞에 세운 입간판에 담긴 사진을 다시 찍어 옮긴 겁니다. 서울 강남의 큰 도로에서 마을로 들어가는 어귀에서 마을 길을 사이에 두고 마주 서 있는 두 그루의 느티나무입니다. 마을 사람들은 오래 전부터 이 나무를 ‘문정골 육백년 느티나무’라는 이름으로 불러왔고, 여전히 해마다 정월대보름에 마을 고유제를 지내는 당산나무입니다.

장맛비 오락가락하는 이 아침의 《나무편지》는 ‘당산나무와 정자나무’에 드러나는 우리 민중문화 이야기로 마무리합니다. 《나무편지》가 늘 길게 이어집니다만, 나무 이야기를 전하는 입장에서는 언제나 모자라다 싶습니다. 짧게 전달하는 글재주가 모자라기도 하지만, 수천 년에 걸쳐 나무가 담은 이야기가 헤아릴 수 없이 많은 때문입니다. 그래서 바로 다음에 펴낼 책은 분량 생각하지 않고 경이로운 생명인 나무 이야기를 좀더 풍부하게 담으려 합니다. 기대해주시고 성원해 주시기를 부탁드립니다.

장맛비가 무섭게 쏟아지는 모양입니다. 제가 사는 곳은 ‘오락가락’ 정도라고 말씀드릴 수 있는데요. 우리나라의 많은 곳에서 비 때문에 고생이 큰 모양입니다. 아무쪼록 이 비 잘 이겨내시고 평안한 날 이루시기 바랍니다.

고맙습니다.

2024년 7월 22일 아침에 1,242번째 《나무편지》 올립니다.

- 고규

'고규홍의 나무편지' 카테고리의 다른 글

| 꽃 지고 다시 피고 … 열매 맺고 씨앗 맺는 한여름의 나무살이 (0) | 2024.08.05 |

|---|---|

| 흰 눈 쌓인 한라산의 겨울 풍경에서 불어오는 시원한 바람을 …… (7) | 2024.07.31 |

| 마을 모든 생명의 유일한 젖줄인 우물을 지켜온 큰 나무 (1) | 2024.07.15 |

| 물 많은 장마철이면 떠오르는 왕버들 종류의 특별한 나무 (0) | 2024.07.08 |

| 사진으로는 경이로운 생명력을 표현하기 어려운 큰 나무 (0) | 2024.07.01 |