마지막일지라도 쓴다… 농담처럼, 탄식처럼

詩作 60년 넘긴 황동규·마종기 시인… ‘노년’ 담아낸 신작 나란히 펴내

박해현 문학전문기자 입력 2020.11.05 03:00

시작(詩作) 60년을 넘긴 황동규(82) 시인과 마종기(81) 시인이 최근 신작 시집을 나란히 문학과지성사에서 냈다. 지난 1958년 등단한 황 시인은 17번째 시집 ‘오늘 하루만이라도’를, 그 이듬해 데뷔한 마 시인은 12번째 시집 ‘천사의 탄식’을 통해, 60년 넘게 시를 쓴 끝에 일군 시학(詩學)의 경지를 제시했다.

황 시인은 시집 머리말에 “마지막 시집이라고 쓰려다 만다”면서 “지난 몇 해는 마지막 시집을 쓴다면서 살았다”고 밝혔다. 지난 2010년 이후에만 벌써 세 번째 시집을 낸 것. 육체의 쇠약 속에 죽음을 의식하면서도 삶을 통찰하고 예찬하는 서정시 모음이다. 노년의 고통까지 해학적으로 보듬는 시인의 직관이 때로는 선문답(禪問答)처럼, 때로는 농담처럼 펼쳐졌다.

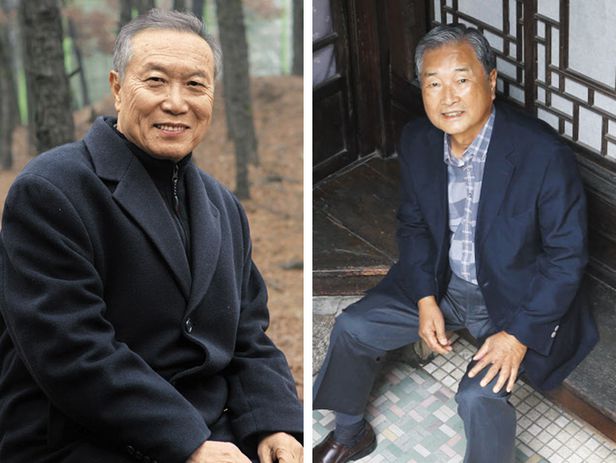

황동규, 마종기 시인. /허영한·이태경 기자

시 ‘오늘 하루만이라도’는 거동이 불편한 육체를 뛰어넘으려는 영혼의 경쾌함을 노래했다. 시인이 사는 아파트의 엘리베이터가 수리 중이라 8층까지 계단을 올라가면서 ‘라벨의 ‘볼레로’가 악기 바꿔가며 반복을 춤추게 하듯/ 한 층은 활기차게 한 층은 살금살금, 한 층은 숨죽이고/ 한층은 흥얼흥얼/ 발걸음 바꿔가며 올라가보자’라고 읊조렸다.

황 시인은 시 ‘있는 그대로’를 통해 ‘처마에 고드름 주렁주렁 달린 집에서/ 얼마 전 세상 뜬 친구/ 선사(禪師)처럼 결가부좌하고/ 눈 부릅뜨고 앉아있는 꿈을 꾸다 깼다’라면서 그 친구와 꿈의 대화를 나눴다. ‘슬그머니 얼굴에 떠오르는 미소/ 꿈 깨기 전 선사와 나눈 대화가 떠오른다/-왜 눈 부릅뜨고 있지?/-나는 있는 그대로 죽었어/-죽은 후엔 바꿀 수 없나?/-있지. 더 있는 그대로’라는 선문답을 통해 '생사일여(生死 一如)의 깨달음을 오묘하게 풀이했다

'문화마을 소식들' 카테고리의 다른 글

| 장욱진 30주기 기념전 맞아 성우스님, 장욱진미술관에 기증 (0) | 2021.01.25 |

|---|---|

| 박완서 10주기 (0) | 2021.01.18 |

| 한국 재즈계 대모, 박성연 77세로 별세 (0) | 2020.08.24 |

| 만해평화대상 수상자 포티락 스님 (0) | 2020.08.07 |

| 강인숙 영인문학관장 (0) | 2020.07.29 |