[신문은 선생님]

[뉴스 속의 한국사]

이자겸·묘청의 난 겪은 고려, 혼란 정리하려 역사서 만들었죠

김부식과 삼국사기

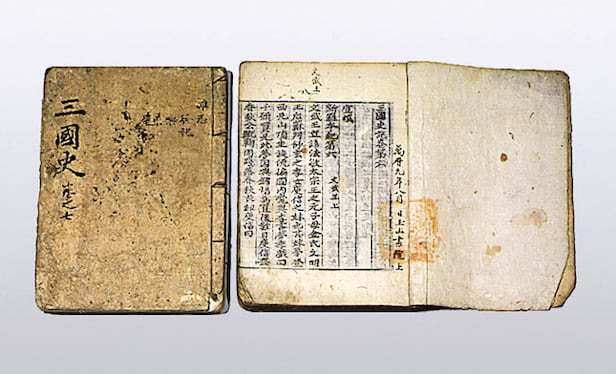

현재 우리나라에서 전해지는 책 중에서 가장 오래된 역사서인 ‘삼국사기(三國史記)’의 일부가 경매에 나왔다는 뉴스가 나왔어요. ‘삼국사기’는 1573년 경북 경주 일대에서 인쇄한 옥산서원 소장본, 옥산서원 판본과 비슷한 목판을 1512년 찍은 것으로 추정되는 판본 등 50권 9책을 갖춘 완질본(권수가 완전하게 갖추어진 책) 2건이 국보로 지정돼 있습니다. 이번에 나온 ‘삼국사기’ 일부는 16세기 후반 자료로 알려졌어요. 5권 분량인데 시작가는 1억5000만원이었답니다. ‘삼국사기’는 과연 어떤 책일까요?

문벌 귀족 세력의 역사관 깃들어

삼국사기의 대표 편찬자는 고려 중기 문신이자 학자인 김부식(1075~1151)입니다. 경주에서 태어나 20세 때 과거에 급제한 뒤 한림원에서 일하며 학자로서 명성을 쌓았습니다. 한림원이란 임금의 명령을 받아 문서를 꾸미는 일을 맡아보던 관아였어요. 1123년(인종 원년) 고려에 파견됐던 송나라 사신 서긍은 ‘고려도경’에서 김부식에 대해 ‘학식이 넓고 깊어 글을 잘 짓고, 역사를 잘 알아 학자들이 그를 믿는다’고 기록했습니다.

1126년(인종 4년) ‘이자겸의 난’에 이어 1135년 고려에는 또다시 큰 변란이 일어났습니다. 이른바 ‘묘청의 난’이었죠. 승려 묘청을 중심으로 한 세력이 고구려의 옛 수도인 서경(지금의 평양)으로 도읍을 옮기고 여진족이 세운 금나라를 정벌해야 한다고 주장했고, 김부식 등 개경에 근거지를 둔 귀족들은 이에 반대했습니다. 유명한 시인 정지상도 묘청에게 동조했습니다.

결국 묘청은 서경을 근거지로 반란을 일으켰습니다. 반란을 진압하는 책임자로 임명된 사람은 다름 아닌 김부식이었습니다. 학자를 진압군 대장에 임명했다니? 이것이 무신의 난(1170)이 일어나기 전까지 고려의 전통이었는데, 강감찬이나 윤관 같은 유명한 장군들은 무신이 아닌 문신 출신이었던 것입니다.

묘청의 난은 1년 넘게 이어진 끝에 진압됐는데, 20세기 전반의 역사가 신채호(1880~1936)는 이 반란을 ‘조선 역사상 1000년래 제일 대사건’으로 평가하며 자주적, 고구려 계승 세력이 사대적, 신라 계승 세력에게 패배한 사건이라고 봤습니다. 이렇게까지 의미를 부여할 수는 없다고 하더라도, 김부식을 중심으로 한 송나라의 선진 문화를 흠모하는 유교적 문벌 귀족 세력이 정치적 주도권을 장악했다고 평가해야 할 것입니다. 묘청의 난이 진압된 뒤인 1145년(인종 23년), 김부식이 왕명을 받은 지 5년 만에 완성한 역사서가 바로 ‘삼국사기’였습니다.

당시 인종은 두 차례의 변란을 겪은 뒤 혼란한 나라 상황을 정리하는 차원에서, 고려 이전 삼국의 역사를 정리하고 거울로 삼고자 했던 것입니다. ‘삼국사기’는 기전체(紀傳體)라는 중국 이십오사(二十五史) 서술의 표준을 따르고 있습니다. 군주의 역사인 ‘본기(本紀)’와 인물의 기록인 ‘열전’을 중심으로 쓴 책이라는 뜻이죠.

‘삼국사기’는 고구려·백제·신라의 역사를 모두 ‘본기’로 서술하고 있다는 점에서 일정 부분 자주성을 띠고 있다는 평가를 받습니다. 조선 초에 쓰여진 ‘고려사’는 고려의 역사를 제후를 서술한 부분인 ‘세가(世家)’로 한 등급 낮춰 기록하고 있기 때문입니다.

사대주의 역사서라서 믿을 수 없다?

오래전 필자가 대학교 역사학과를 다니던 시절이었어요. 누군가 술자리에서 이런 말을 했습니다. “삼국사기는 사기품이고 삼국유사는 유사품이다!” 한국 고대사의 바탕이 되는 중요한 역사서 두 권에 모두 문제가 있다는 뜻이었습니다. “삼국사기는 사대주의적인 역사관에 입각해서 우리 역사를 폄훼했고, 삼국유사는 역사서도 아닌 책이 역사서를 흉내 낸 것일 뿐이야.”

세월이 흘러 곰곰이 그 사람의 말에 대해 생각해 봤습니다. 그 비판이 아주 일리가 없는 것은 아니었지만 너무 지나치다는 결론을 얻었어요. 먼저 ‘삼국유사’에 대해 짚어보자면, 고려 후기인 1281년(충렬왕 7년) 일연 스님이 쓴 책으로 공식 역사서는 아닙니다. 그러나 단군신화를 비롯해 ‘삼국사기’가 누락한 숱한 기록들을 담고 있을 뿐만 아니라 서민들이 어떤 삶을 살았는지 자세히 기록했다는 점에서 큰 가치를 지니고 있어요.

그렇다면 ‘삼국사기’는 어떨까요. 물론 중국을 받드는 사대주의 사상이 많이 함유됐다는 점에서 비판의 여지가 있습니다. “고구려와 백제는 대국(당나라)에 죄를 지었으니 멸망함이 마땅하다” “신라가 당나라의 연호를 쓴 것은 잘한 일이다” 같은 서술은 오늘날의 시각에선 당혹스럽기 짝이 없습니다. 고려가 나라 이름으로 계승한 고구려 대신 신라를 정통으로 받들었기 때문에 ‘철저히 신라 중심의 서술’이었다는 한계도 갖습니다. 열전(列傳) 10권 중에서 3권을 김유신전으로 도배하고, 나당 연합군에 끝까지 항거한 백제 장수 지수신 대신 당나라에 항복한 흑치상지를 열전에 넣는 등 ‘신라·중국 위주의 기록’이었다는 의혹은 끊이지 않습니다.

그러나 ‘사대주의가 깃든 책이기 때문에 이 책의 기록을 신뢰할 수 없다’고 하는 건 과연 타당한 태도일까요? 설사 비뚤어진 시각을 피력하고 마음에 들지 않는 부분을 기록하지 않았다고 해서 그 ‘역사 기록’ 자체가 허구가 되는 것은 아닙니다. 백제 풍납토성과 같은 최근의 고고학적 발굴들은 ‘삼국사기’에 수록된 삼국의 초기 기록들이 상당 부분 신뢰할 수 있는 사실이라는 것을 새삼 알게 했습니다. 서기 512년 신라 이사부의 우산국 정벌을 기록해 울릉도와 독도가 최소한 그때부터 우리 땅이었음을 기록한 책 역시 ‘삼국사기’였습니다. 어찌 됐든 ‘삼국사기’가 우리 고대사의 기본 정사(正史)라는 사실을 분명히 인식해야 합니다. 물론 사대주의적인 의도를 충분히 감지한 상태에서 기록을 검토해야 하겠죠.

한 고려 시대 전공자는 ‘삼국사기’를 이렇게 평가합니다. “당시의 시대적인 환경이나 유교적 가치관이 풍미하고 있는 속에서도 자아 발견을 위해 노력한 흔적이 뚜렷이 보이고, 그곳에 드러나고 있는 강한 국가 의식도 높이 살 만하다.” ‘역사를 연구하기 전에 역사가를 연구하라’(E H 카)는 말이 잘 들어맞는 책이 바로 ‘삼국사기’라 하겠습니다. 오늘날 우리에게 무척 소중한 문화유산임은 두말할 필요도 없겠죠.

'유물과의 대화' 카테고리의 다른 글

| 상해 임정요인의 국적 검증 (1) | 2025.03.15 |

|---|---|

| '평안감사 도과 급제자 환영도' (0) | 2025.03.11 |

| 부산의 역사 (0) | 2025.02.20 |

| 태종과 원경왕후 (1) | 2025.02.06 |

| 고종 황제 초상화 (1) | 2025.01.21 |