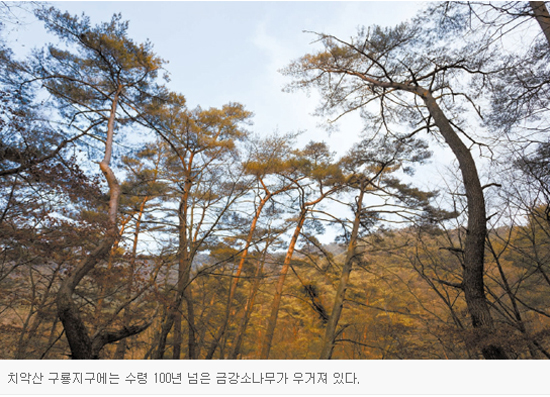

그러나 우리에게 소나무는, 그렇게 사라지게 내버려 두면 안 되는 나무다. 쓰임새가 많아서만은 아니다. 소나무는 예나 지금이나 한국을 상징하는 나무다. 지난달 27일 걷고 온 치악산 ‘금강소나무 숲길’이 남달랐던 건 그래서였다. 치악산 소나무 군락지는 아직까지 재선충 청정지대다. 이 나무들이 혹여 화를 입는 건 아닌지, 걷는 내내 마음이 무거웠다.

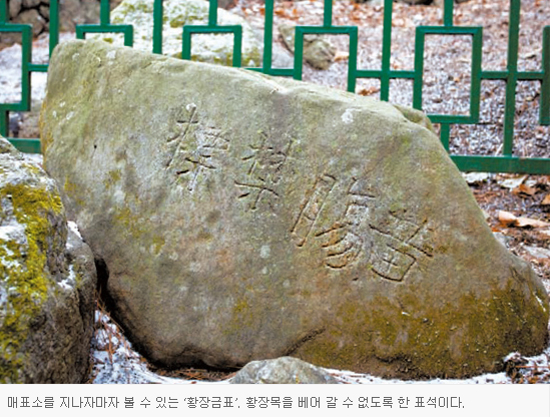

치악산은 봉산(封山), 즉 나라에서 벌목을 금한 산이었다. 조선 왕실은 소나무의 한 종류인 황장목을 까다롭게 보호했다. 조선 중기 양란(임진왜란·병자호란)을 겪은 뒤 민초는 먹고 살려고 나무를 벴다. 집을 짓고 배도 만들려면 튼실한 나무가 필요했다. 그러나 황장목은 건드릴 수 없었다. 함부로 벴다가는 곤장 100대 아니면 3년형에 처했다.

지금은 황장목을 함부로 베면 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금을 감수해야 한다. 지난해 한 사진작가가 구도 설정에 방해된다며 금강송 11그루를 벴다가 벌금 500만원을 물기도 했다. 그때 징벌 수위가 약했다는 여론이 들끓었다. 조선시대와 비교해도 솜방망이 처벌이었던 건 확실하다.

‘황장(黃腸)’이라고 부르는 건 나무 속이 노래서다. 일반 소나무에 비해 강도가 높아 뒤틀림이 적고, 송진이 많아 잘 썩지 않는다. 최상급 목재여서 조선시대에는 궁궐을 짓거나 왕족의 관을 짤 때만 썼다. 줄기는 붉고 길게 뻗었다. 황장목은 25m까지 자란다. 사람 가슴 높이에서 잰 지름은 60~80㎝에 이른다.

우리에겐 황장목보다 금강소나무라는 이름이 익숙하다. 금강산에서부터 백두대간을 따라 강원도·경상북도 일대에 분포한다. 금강송을 줄여 ‘강송’이라 부르기도 한다. 춘양목도 같은 나무를 뜻한다. 일제시대에 경북 울진·봉화에 있던 소나무를 서울로 가져갔는데 나무를 모아둔 곳이 봉화에 있는 ‘춘양역’이었다. 줄기가 붉어 적송(赤松)이라고도 하는데 일제가 붙인 이름이란다.

치악산에는 수령 100~200년 된 금강소나무 7만5000그루가 산다. 국내 최대의 금강소나무 군락지로 통하는 경북 울진 소광리 일대에는 약 8만 그루가 있다. 치악산 국립공원은 2013년 6월 치악산 북쪽 자락인 구룡지구에 7억4000만원을 들여 ‘금강소나무 숲길’을 열었다. 구룡 매표소에서 구룡사까지 1.1㎞에 이르는 짧은 길이다.

매표소를 지나자마자 왼쪽에 황장금표(黃腸禁標)가 있었다. 백성이 황장목을 함부로 벨 수 없도록 바위에 새겨 놓은 것이다. 1750년께 세운 것이란다. 매표소 앞 100m 거리에는 황장외금표(黃腸外禁標)도 있었다. 황장금표를 예고하는 표석이다. 조선 왕실이 치악산을 엄격하게 관리했다는 증거다.

숲길은 구룡계곡을 오른쪽에 낀 데크로드에서 시작했다. 데크로드에 낸 구멍 안에도 금강송이 삐죽 솟아 있었다. 소나무를 옮기지 않고 길을 낸 수고가 읽혀 반가웠다. 숲길은 자연 그대로에 가까웠다. 데크로드가 깔렸지만, 인위적으로 조성한 흔적이 도드라지지는 않았다. 홍성표 치악산국립공원 계장은 “치악산은 정상에 오르는 인원은 많지만 산 아래에서 산책하는 사람이 드물다”며 “산 아래에서도 치악산을 즐길 수 있도록 금강소나무 숲길을 조성했다”고 설명했다.

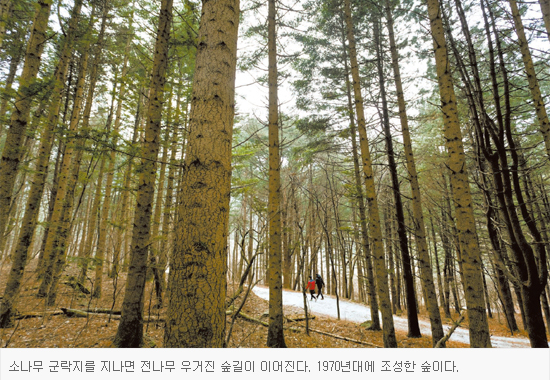

세렴폭포까지 이어진 길도 완만했다. 다만, 미끄러운 빙판길이라 만만치 않았다. 아이젠을 착용하지 않았다가 엉덩방아를 찧는 등산객을 여럿 봤다. 소나무 군락지를 지나니 전나무 숲길이 이어졌다. 금강소나무처럼 키 큰 나무가 한치의 흐트러짐 없이 쭉쭉 뻗어 있었다. 다양한 종의 나무가 섞여 있던 소나무 군락지와는 달랐다. 1970년대 인위적으로 조성한 숲이란다.

“숲이란 모름지기 여러 나무가 섞여 있어야 건강하다고 할 수 있어요. 특히 치악산처럼 까치박달나무나 서어나무가 많은 숲은 가장 성숙한 단계인 극상림에 접어들었다고 할 수 있습니다.” 심옥섭(33) 자연환경해설사의 설명을 듣고는 부끄러웠다. 소나무 군락지에서 소나무 사이로 삐져나온 잡목이 거슬려 사진 찍기가 어렵다고 투덜댔기 때문이다. 금강송을 벤 사진작가를 탓할 일이 아니었다.

치악산은 높은 산은 아니지만 큰 산이다. 오지랖 넓은 산의 아주 작은 한 자락을 걸었다. 입이 쩍 벌어지는 장관은 없었다. 하지만 건강한 숲을 있는 그대로 느꼈고, 절박한 운명에 처한 소나무의 의연한 모습을 지켜봤다.

‘이달의 추천 길’ 2월의 주제는 ‘눈길’과 ‘도심 속 숲길’이다. 자박자박 눈 밟으며 걷기 좋은 길과 도심 속에서 자연의 품을 느낄 수 있는 길 10개를 선정했다. <표 참조> 이달의 추천 길 상세 내용은 ‘대한민국 걷기여행길 종합안내 포털(koreatrails.or.kr)’에서 확인할 수 있다. 걷기여행길 포털은 전국 540개 트레일 1360여 개 코스의 정보를 구축한 국내 최대의 트레일 포털사이트로 한국관광공사가 운영한다.글·사진=최승표 기자 spchoi@joongang.co.kr