싫고, 무섭고, 힘든 존재. 블로그와 페이스북, 트위터와 같은 소셜 미디어에 그려진 ‘아빠’의 모습이다. 최근 LG CNS가 소셜 분석 솔루션인 스마트 SMA를 통해 진행한 실제 실험 결과이기도 하다.

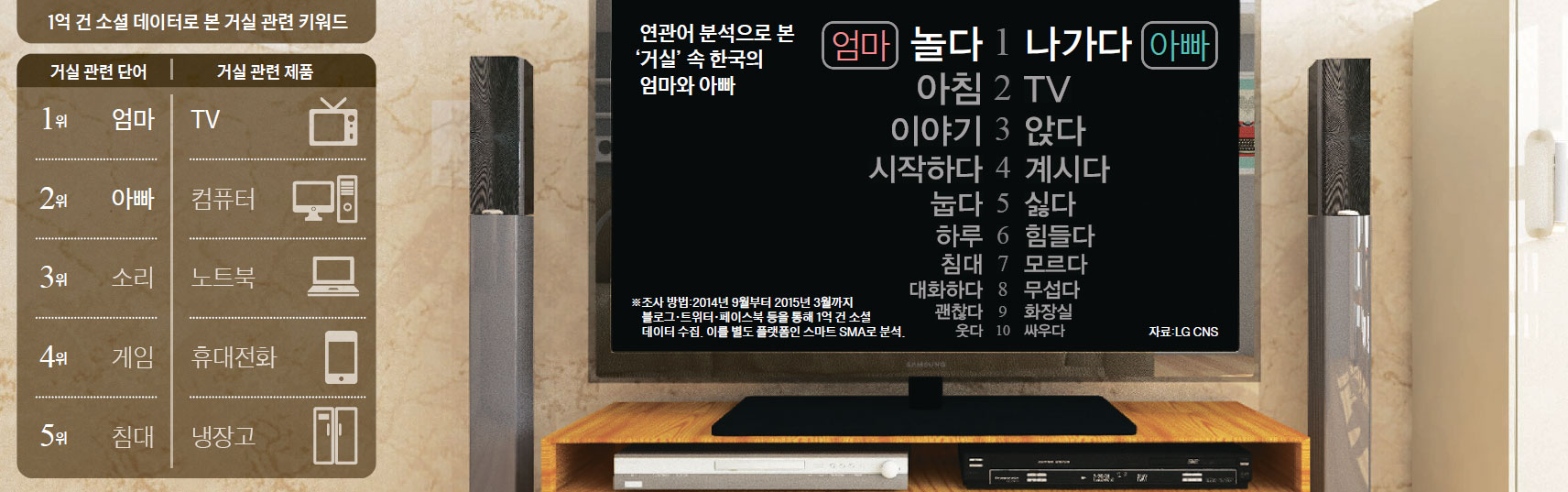

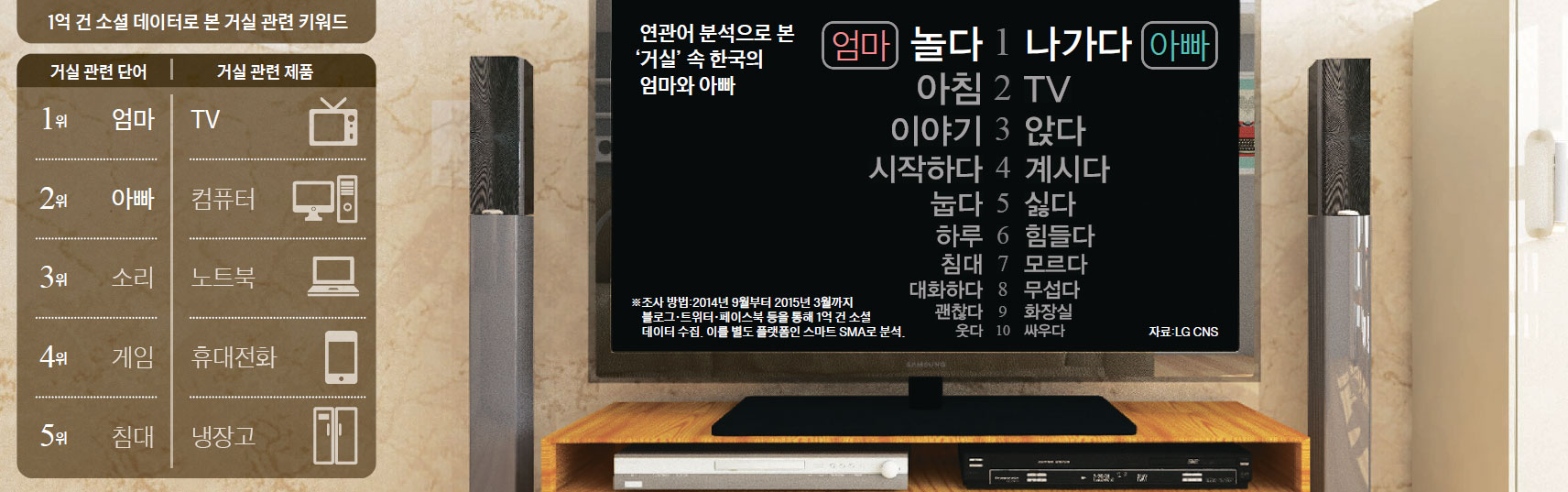

LG CNS는 지난 6개월 치, 1억 건에 달하는 소셜 데이터를 분석했다. 키워드는 ‘거실’. 가족들의 공간인 거실을 중심으로 한 연관어 분석을 했다. 소비자 조사 방법론 중 하나인 ‘에스노그래피(Ethnography)’ 방식으로 소셜 미디어를 통해 오가는 ‘잡담(buzz)’을 분석하고, 그 안에 들어 있는 소비자들의 행동양식을 들여다봤다.

소셜 분석으로 들여다본 우리의 거실 연관어 1위는 엄마였다. 2위를 차지한 건 아빠로 ‘소리’와 ‘게임’과 같은 단어를 앞섰다. 눈길을 끈 것은 거실을 중심으로 엄마와 아빠 연관어 분석 결과였다. 엄마와 관련된 거실 연관어 1위는 놀다(9%)였다. 2위는 아침(8.6%), 3위는 이야기(6.5%)였다. 눕다(6.1%)와 같은 이색적인 단어 외에 대화하다(4.5%), 웃다(3.1%)와 같은 긍정적인 단어들이 엄마 연관어로 꼽혔다.

반면 아빠 연관어 1위는 나가다(17.7%), 2위는 TV(14.4%)가 차지했다. 앉다(10.1%)나 계시다(9.6%)처럼 양태를 보여주는 단어가 상위권에 들었다. 이어 싫다(5위·8.8%) ▶힘들다(6위·8.5%) ▶모르다(7위·8.3%) ▶무섭다(8위·7.9%) ▶싸우다(10위·6.2%) 같은 단어들이 잇따라 10위권에 들었다. 10개 연관어 가운데 절반 가까이가 부정적인 의미의 단어들로 채워진 셈이다. 박선숙 LG CNS 차장은 “최근 방송 등을 통해 ‘딸바보’ ‘아들바보’인 아빠들의 다정다감한 모습이 부각되고 있지만, 소셜 분석을 통해 드러난 한국 아빠들의 현실은 밖에 나가 일만 하는 소통 부족의 부정적인 모습으로 인식되고 있었다”고 설명했다.

김현예 기자 hykim@joongang.co.kr