[박건형의 닥터 사이언스]

'사람만 할 수 있는 일'을 해낸 수퍼 유인원의 죽음

100년 넘게 이어진 '유인원에게 사람의 말 가르치기' 실험

3000개 이상 어휘 활용한 천재 보노보 칸지가 가능성 입증

불 피우고 석기도 만들며 유인원 학습에 대한 고정관념 깨

1973년 컬럼비아대 심리학과 교수 허버트 테라스는 야심 찬 실험을 기획했다. 아기 침팬지에게 수어(手語)를 가르쳐 사람과 소통하게 하는 것이 그의 목표였다. 침팬지·고릴라·보노보 같은 유인원에게 사람의 말을 가르치려는 시도는 20세기 초반부터 있었지만 모두 실패했다. 1960년대 이유가 밝혀졌는데 유인원의 성대 구조와 혀의 움직임으로는 사람 말소리를 만드는 것이 물리적으로 불가능했다. 테라스는 대안으로 수어를 택한 것이다. 침팬지 이름은 님 침스키(Nim Chimpsky). 유인원은 절대로 언어를 배울 수 없다고 주장한 언어학자 노엄 촘스키(Noam Chomsky)를 겨냥했다.

자원봉사자와 수어 전문가 100여 명이 님을 돌봤다. 실험 참여자들은 님이 수어를 배우고 있다고 믿었다. 하지만 4년간의 실험이 끝난 뒤 데이터를 검토한 테라스는 “님은 수어로 언어를 구사한 것이 아니라 먹이와 같은 보상을 받기 위해 사람을 따라 했을 뿐”이라고 발표했다. 실험은 실패였다. 동물 전문 작가 엘리자베스 헤스는 보호 센터와 개인 목장을 전전하다 침팬지 평균수명의 절반인 26세에 사망한 님의 불행한 삶을 ‘인간이 될 뻔했던 침팬지 – 님 침스키’에 썼다.

‘프로젝트 님’의 실패는 오랜 논쟁의 씨앗이 됐다. 당시 과학계는 님처럼 수어를 배운 침팬지 와쇼와 고릴라 코코에게 열광했다. 와쇼는 350가지 수어를 구사하고 다른 침팬지에게 가르치기까지 한 것으로 유명했다. 테라스는 와쇼와 코코 역시 진정한 언어를 구사한 것이 아니며 연구가 자의적으로 해석됐다고 주장했다. 와쇼와 코코의 부고(訃告) 기사에도 이런 논란이 담겼다.

그렇다면 ‘유인원이 사람의 언어를 배울 수 있는가’라는 질문에 대한 답은 뭘까. ‘가능하다’고 답하는 과학자들의 가장 큰 근거는 지난달 18일 세상을 떠난 보노보 칸지(Kanzi)다.

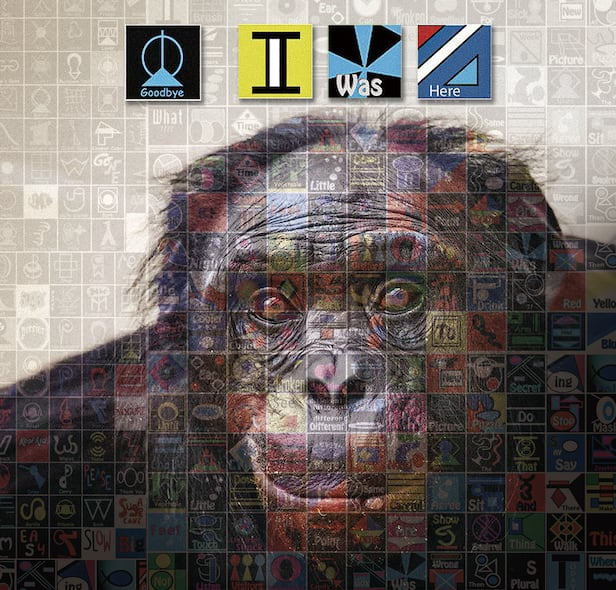

1980년 영장류 연구 센터에서 태어난 칸지가 사람의 언어를 배운 것은 우연이었다. 원래 실험 대상은 칸지의 양어머니 마타타였다. 연구진은 보노보 교육에 말이나 수어 대신 렉시그램(lexigram)을 활용한 인공 언어 여키스(Yerkish)를 사용했다. 렉시그램은 특정 행동이나 사물을 키보드에 표시한 그림인데, 보통 256개로 구성돼 있다. 단어 키보드를 순서대로 눌러 조합하면 원하는 의사를 표현할 수 있도록 설계됐다. 마타타 실험은 실망스러웠다. 2년간 고작 12개의 렉시그램만 이해했다. 하지만 마타타가 번식을 위해 자리를 비운 사이 칸지가 렉시그램을 두드리기 시작했다. 마타타가 교육받는 동안 주변을 돌아다니며 노는 것처럼 보였던 칸지가 어깨너머로 배운 것이다. 칸지는 첫날에만 12가지 렉시그램으로 문구 120개를 만들어냈다. ‘전자레인지에 있는 풍선 가져와’ ‘TV에 나오는 공 보여줘’ ‘레모네이드에 콜라 부어’ 같은 문장으로 연구진과 소통했다.

연구진은 2살이 갓 넘은 여자아이 알리아와 9살 칸지에게 간단한 요청을 하고 이를 이해하는지 평가했는데 칸지는 72점, 알리아는 66점을 받았다. “칸지의 언어 능력이 2~3세 아이와 비슷하다”고 알려진 계기였다. 칸지는 평생 3000개 이상의 어휘를 습득했고, 석기를 만들어 활용하거나 마인크래프트 같은 비디오게임도 해냈다. 심지어 장작을 모아 성냥으로 불을 붙인 뒤 마시멜로를 구워 먹으며 ‘사람만이 할 수 있는 일’에 대한 고정관념을 깼다. ‘수퍼 유인원’으로 불린 특별한 보노보가 또 있었다. 칸지의 이복형제 판바니샤는 칸지보다 언어 능력이 더 뛰어났다. 연구자들은 칸지가 9개월이 돼서야 여키스를 배우기 시작한 반면, 판바니샤는 태어나자마자 배우기 시작했다는 점에서 그 차이를 찾았다.

유인원에게 언어를 가르치는 일이 ‘신화’일 뿐이라고 비판한 촘스키는 칸지와 판바니샤에 대해서도 부정적이었다. 그는 이런 실험이 ‘사람의 비행’과 같은 일이라고 했다. “사람은 올림픽에서 30피트(약 9미터)를 날 수 있는데, 그걸 비행이라고 할 수 있는가”라는 것이다. 그렇다면 과학자들은 왜 여전히 유인원과 대화를 시도하고 고래와 코끼리의 소리를 녹음해 해석하려고 애쓰는 것일까. 이 과정에서 알게 되는 것이 결국 ‘사람이 다른 동물과 다르게 사람다운 이유’이기 때문은 아닐까.

'문화평론' 카테고리의 다른 글

| 대중 지지가 기반, 민주주의와 파시즘은 '동전의 양면' (0) | 2025.03.27 |

|---|---|

| 풍자인가 조롱인가'거울 치료'의 양날 (0) | 2025.03.15 |

| 포퓰리즘 시대의 사회통합 (1) | 2025.03.10 |

| 20세기의 유산, 공산주의를 어떻게 보아야 하나 (1) | 2025.02.27 |

| 2030세대, 민주주의를 의심하다 (0) | 2025.02.17 |