평창겨울음악제가 두 번째 잔치를 한다. 장소는 2월 15일부터 19일까지 강원도 평창 알펜시아 콘서트홀. 아시아를 대표하는 클래식 음악축제로 자리매김한 ‘평창대관령음악제’의 윈터 버전이다. 평창동계올림픽을 문화적으로 풀어내려는 마중물이기도 하다. 정명화 예술감독은 12일 열린 기자간담회에서 “재기 넘치는 신예 클래식 연주자와 자유로운 영혼을 어루만지는 재즈 뮤지션의 신명나는 무대가 될 것”이라고 밝혔다.

평창겨울음악제 오는 재즈 거장 존 비줄리

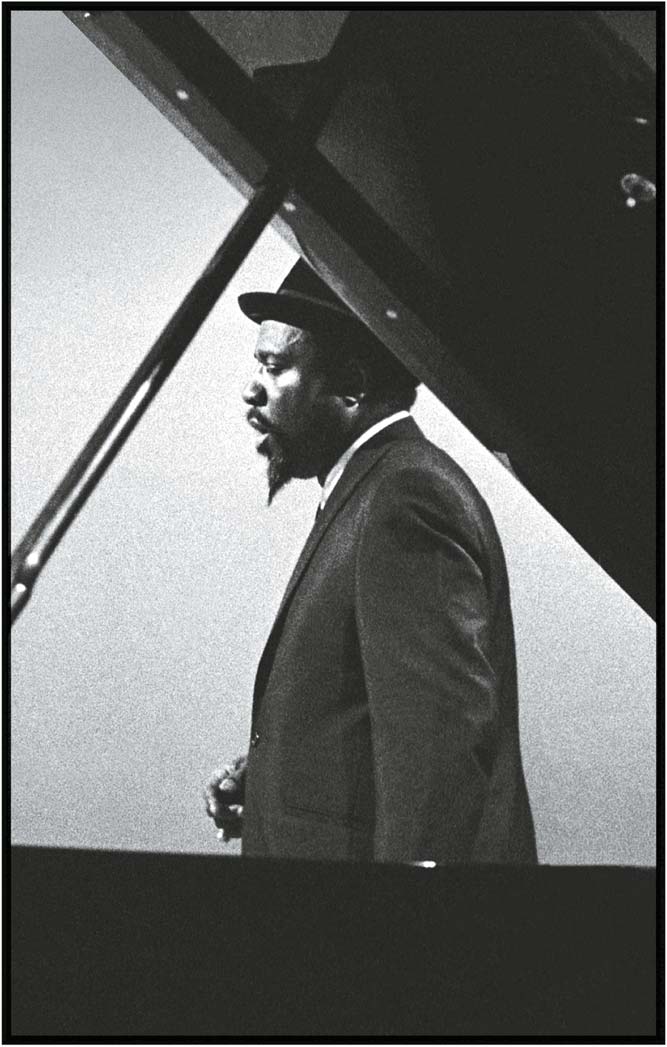

[탄생 100주년 몽크, 시대를 앞서간 재즈 뮤지션]

다큐멘터리 속 한 남자가 두꺼운 인명사전을 혼잣말로 읽고 있다. “텔로니어스 몽크. 1917년 생. 미국의 재즈 작곡가. 피아니스트…. 이봐, 몽크. 자네 이제 유명해졌네.” 건너편 남자가 무표정하게 대답한다. “그런가?”

“이봐, 자네는 이제 역사적인 인물이라고. 대통령, 교황 등과 함께 실려 있잖아.”

하지만 당사자인 남자는 여전히 심드렁하게 앉아 있다. 영화감독이자 열혈 재즈팬인 클린트 이스트우드가 1995년 발표한 다큐멘터리 ‘텔로니어스 몽크’(원제: 체이저 없이 스트레이트로)의 도입부다.

실제로 몽크는 자신이 얼마나 유명한지, 사람들이 자신을 어떻게 보는지에는 신경 쓰지 않았다. 관심은 오로지 자신의 음악, 재즈 뿐이었다. 그럼에도 그는 명사(名士)가 됐다. 한 예로, 세계적인 권위의 퓰리처상은 1974년부터 한 음악가에게 평생 공로상을 수여하고 있다. 지금까지 수상자는 열 명뿐(이 상을 받은 생존 음악인은 밥 딜런 뿐이다). 몽크는 지난 2006년 타계한 지 24년 만에 이 상을 받았다. 재즈 음악가로는 듀크 엘링턴에 이어 두 번째였다. 이후 퓰리처로부터 공로상을 받은 재즈 음악가는 존 콜트레인 정도다.

하지만 그의 암흑기는 길었다. 재즈의 혁명적인 사조인 비밥(Be-Bop)을 함께 이끌었던 친구들과 비교하면 유독 길고 어두운 터널이었다. 1940년대 후반 디지 길레스피는 이미 비밥의 아이콘이었고 찰리 파커는 그의 별칭을 간판으로 내건 클럽 ‘버드랜드’를 상설 무대로 갖고 있었지만, 몽크를 찾는 사람은 아무도 없었다. 47년 그는 당시에 가장 실험적이고 도전적이었던 블루노트 레코드를 통해 여러 장의 음반을 발표했지만, 판매에서 참담한 실패를 맛봤다. 때문에 녹음 제안은 물론이고 그를 사이드맨(밴드 리더를 보좌 해주는 연주자)으로 기용하는 연주자도, 프로듀서도 만날 수 없었다.

몽크의 고독은 그의 음악이 택한 것이었다. 그의 음악은 그가 주창했던 비밥 운동 안에서도 매우 이질적이었다. 과감한 리듬과 화성을 사용했던 비밥 연주자들이었지만, 그들에게도 멍크의 음악은 불협화음처럼 들렸다.

여명이 비춘 것은 57년부터였다. 세상을 떠난 찰리 파커는 신화가 되었고 디지 길레스피는 명사가 되었으며, 마일스 데이비스는 재즈의 중심인물이 되어 있었다. 그 중 가장 연장자인 몽크는 뉴욕 그리니치빌리지에 위치한 남루한 클럽 ‘파이브 스팟’에서 비로소 한 달간의 장기 공연을 가질 수 있었다. 7월부터 8월까지, 무더운 여름이었다.

당시 그의 사중주단에는 마일스 데이비스 오중주단을 나와 자신을 괴롭히던 헤로인을 끊고 건강한 모습으로 돌아온 테너 색소폰 연주자 존 콜트레인이 있었다. 콜트레인은 난해하기 그지없는 몽크의 화성을 쫓아 쉴 새 없이 즉흥연주를 쏟아냈고 몽크의 피아노는 그의 뒤에서 둔탁한 폭음을 터뜨렸다. 전후(戰後) 20세기 음악에서 재즈가 차지하고 있는 실험성·도발성·상상력을 극적으로 들려주는 순간이었다.

62년 메이저 음반사인 컬럼비아 레코드와 계약하면서 뒤늦은 전성기는 시작됐다. 64년 재즈 연주자로는 매우 드물게 시사 주간지 ‘타임’의 표지 인물로 등장한 것은 정점에 올라선 그의 모습을 단적으로 보여주었다.

하지만 전성기는 암흑기에 비하면 결코 길지 못했다. 의사소통이 점점 원활하지 못하게 되자 70년대 초 활동을 중단한 채 은둔에 들어갔고 82년 65세로 세상을 떠났다. 당시 병명은 명확하지 않았지만 진단 기록을 검토한 오늘날의 전문의들은 자폐의 일종인 아스퍼거 증후군 환자였다는 사실에 의견을 모으고 있다.

그가 작곡한 작품의 수는 71곡이다. 대표적인 재즈 작곡가 듀크 엘링턴에 비하면 그리 많은 수는 아니지만, 그의 작품은 모두 재즈의 미래를 내다본 것들이다. 그가 사용했던 과감한 화성은 오늘날 재즈 연주자들의 숨통을 트여 주었고 60년대 전위 재즈가 인정받을 수 있는 초석이 됐다. 당시 외면 받았던 작품이 이제 보편적인 ‘언어’가 된 것이다.

글 황덕호 재즈평론가 saturnman28@naver.com

[“음악을 하면서 평안과 고요를 추구”]

존 비즐리의 음반 ‘멍케스트라 1집’(2016)은 멍크의 기발한 조성과 21세기의 첨단 어법이 어울린 작품으로, 지난해 발표된 빅밴드 재즈 음반 가운데서도 단연 지지를 받았다. 이 음반은 올해 그래미 어워즈에서 ‘대편성 재즈 앙상블’과 ‘재즈 편곡’ 두 부문에 후보로 올라 있다. 멍케스트라 앨범은 연작으로 구상 중이며 탄생 100주년을 맞은 올해에 계속해서 발표될 전망이다.

텔로니어스 몽크 인스티튜트의 음악감독이기도 한 비즐리는 이날 간담회에서 “마일스 데이비스에 따르면 ‘재즈는 사회적인 음악’”이라며 “무대 위에서 뮤지션과 대화하고 관객들과 대화하는 것이 중요하다. 이번에도 마찬가지다”라고 말문을 열었다.

몽크는 어떤 뮤지션인가.

“전무후무한 천재 재즈 아티스트다. 1930~40년대 비밥에 하모니를 가미했다. 옛날 아티스트지만 그 분을 따라가려고 우리는 지금도 노력하고 있다. 재즈 아티스트는 개성이 중요한데 몽크의 음악이 그렇다. 어떤 뮤지션이 색다르게 편집을 하거나 색다른 하모니를 보태도 어색하지 않다.”

몽케스트라는 어떻게 결성하게 됐나.

“몽크의 음악으로 20세기 하모니와 사운드를 어떻게 낼 수 있을까 연구했다. 한두 곡 완성하면 연주자들을 불러 ‘우리만의 체육관’이라고 부르는 연습장에 가서 신나게 연주하고 놀았다. 상업적으로 이용한다거나 사람들 앞에서 연주하기 위한 것이 아니었는데, 많은 사람들이 좋아해 준 덕분에 계속하게 됐다.”(이번 내한 공연에는 세계적인 록밴드 ‘롤링스톤스’의 베이시스트 대릴 존스, 카를로스 산타나 밴드와 같이 연주하는 진 코이 등이 함께 한다)

그는 세르지오 멘데스·마돈나·포플레이·알 자로·샤카 칸·바브라 스트라이젠드·제임스 브라운 등 톱 아티스트들과 장르를 넘어서는 연주활동을 해왔다. 지난해 버락 오바마 미국 대통령과 영부인 미셸 오바마가 참석해 화제가 된 TV콘서트 ‘백악관에서의 재즈’를 제작해 미국 최대 TV프로그램 시상식인 ‘에미상’ 후보에 올랐다. 애니메이션 ‘도리를 찾아서’와 ‘니모를 찾아서’, 영화 ‘007 스펙터’ ‘007 스카이폴’ 등의 영화음악 작업에도 참여했다. 이번에는 다섯 차례에 걸쳐 무대에 오른다.

DA 300

어떤 음악을 추구하는가.

“음악을 할 때 내가 추구하는 큰 그림은 평화와 고요다. 음악을 즐기는 동안만이라도 고뇌와 고난은 잠시 잊었으면 한다.”

재즈가 보다 대중화되려면.

“재즈는 남의 이야기와 소리를 잘 듣도록 훈련이 된 장르다. 재즈의 이런 대화법을 익히면 많은 곳에서 환영받을 것이다. 요즘 같은 세상에서 더욱 필요하다. 저변 확대를 위해서는 젊은 사람들이 함께 연주할 수 있는 곳을 많이 만드는 게 좋을 것 같다. 연주할 수 없는 사람은 춤이라도 추면 되지 않을까.” ●

글 정형모 기자, 사진 평창겨울음악제