[박해현의 문학산책] 쓸모없는 문학이 쓸데 있는 까닭

입력 : 2015.12.17 03:00

문학은 삶의 추한 이면 드러내 인간이 반성할 수 있게 해

창사 40주년 맞은 '문학과지성' 민중문학 유행 벗어난 문학 강조

문화도 돈 돼야 살아남는 시대에 꿈꾸는 삶의 소중함 일깨워

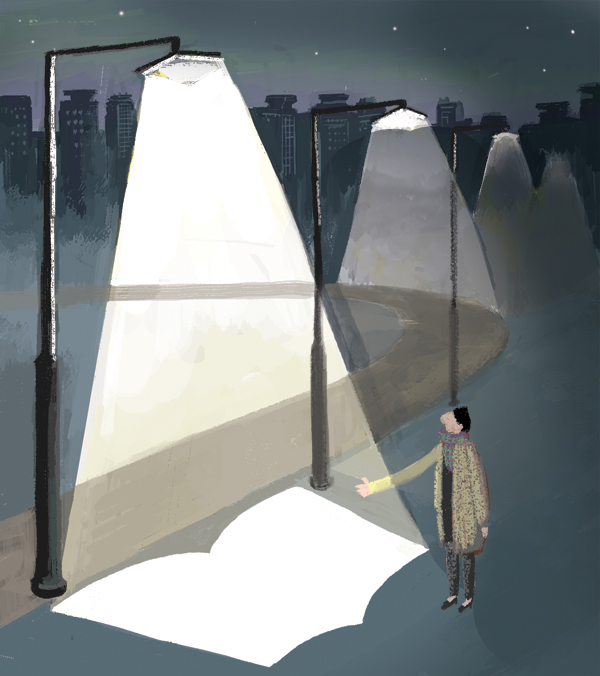

"문학은 유용한 것이 아니므로 인간을 억압하지 않는다. 억압하지 않는 문학은 억압하는 모든 것이 인간에게 부정적으로 작용하는 것을 보여준다."

문학평론가 김현(1942~1990)이 남긴 말이다. 그는 1975년에 쓴 글 '문학은 무엇을 할 수 있는가'에서 무용한 문학이 그 나름대로 유용한 까닭을 설명하려고 했다. 그 당시 한국 사회는 산업화의 거대한 물결에 휩쓸려 생산과 효율을 최고 가치로 떠받드는 시대를 맞고 있었다. 정치에서도 민주적 토론과 합의를 비생산적인 것으로 여기는 권력의 논리가 지배한 시기였다. 유신 독재는 실용주의를 내세워 민주주의를 억압한 정치 체제였다. 그런 시대에 문학은 실용성이 결여된 주관성의 언어유희로 여겨지기 쉬웠다. 그러나 김현은 "인간에게 유용한 것은 대체로 그것이 유용하다는 것 때문에 인간을 억압한다"고 지적했다. 김현은 문학이 무용한 몽상의 소산이기 때문에 꿈과 현실 사이의 거리를 비추고 현실의 추한 모습을 들추어냄으로써 인간으로 하여금 반성할 수 있게 한다고 주장했다. "꿈이 없을 때, 인간은 자신에 대해 거리를 가질 수 없으며, 그런 의미에서 자신에게 갇혀버려 자기 욕망의 노예가 되어버린다"는 것이다.

김현은 계간 '문학과 지성'을 대표한 비평가였다. '쓸모없는 문학이 쓸데 있는 까닭을 향한 탐구'는 계간 '문지'를 만든 편집 동인들의 공통분모이기도 했다. '문지'는 1970년 평론가 김병익·김주연·김치수·김현이 창간한 잡지였다. 편집 동인들이 출판사를 차릴 형편이 못 돼 일조각 출판사에서 펴냈다. 출판사 문학과지성사는 1975년 12월 12일 탄생했다. 최근 창사 40주년을 맞기까지 책 2600여 종을 발행했다. 계간 '문지'는 1980년 신군부 권력에 의해 강제 폐간됐지만, 소설가 이인성, 평론가 권오룡, 홍정선, 정과리 등이 1988년 계간 '문학과 사회'를 창간해 그 맥을 이어왔다. '문지' 출판사는 내부의 세대교체를 거듭해 이제 5세대 편집 동인 체제를 출범시켰다.

'문지' 대표를 지낸 평론가 김병익은 "창사 초기에 편집 동인끼리 '문지'가 돈을 벌면 동인 체제는 깨진다고 했고, 돈은 책을 내는 데 재투자할 수 있을 정도만 벌면 된다고 했다"고 회상했다. '문지'는 그 역사와 명성에 비해 매출 규모가 빈약하다. 문학적으로나 학술적으로 높은 수준과 품위를 유지한 책만 골라 내다 보니 떼돈을 벌 일이 드물었다. 최인훈의 소설 '광장'처럼 100쇄 넘게 찍은 스테디셀러가 여전히 '문지'를 근근이 먹여 살리는 효자 노릇을 한다. 한때 베스트셀러였던 조세희의 소설 '난쟁이가 쏘아 올린 작은 공'은 작가가 따로 차린 출판사로 넘어간 지 오래됐다. 올해 초 '문지'에서 소설책을 낸 한 작가는 "초판 2000부를 찍었는데 아직 재판에 들어가지 못했다"고 털어놓았다. '문지'는 어느덧 문학 애호가들 사이에서만 사랑받는 소수 문화 집단이 된 것이 엄연한 사실이다.

'문지' 40년 기념식에서도 김병익은 '문학의 상업주의에 물들지 않은 역사'를 자랑스러워했다. 그러나 김병익을 비롯한 4·19 세대의 뒤를 이어 편집 동인을 지낸 정과리는 기념식에서 "그것은 내부 구성원의 고혈을 짜내는 대가를 치러야 했다"고 투덜거려 좌중을 웃겼다. 정과리는 '문지'를 찾아온 문인들끼리 벌인 술판에서 출판사 금고가 아닌 편집 동인들의 개인 호주머니를 털어야 했다고 회상했다. 게다가 '문지' 편집부 직원들은 박봉에도 오로지 명예심으로만 묵묵히 일해왔다고 했다. 정과리는 "노조를 만들라고 해도 만들지 않은 이상한 사람들"이라며 직원들의 헌신에 감사했다.

'문지'는 창사 40주년을 맞아 펴낸 책 '한국 문학의 가능성'에서 '문학주의'를 강조했다. 그것은 '순수/참여' 이분법에서 '순수문학'을 가리키는 것이 아니다. '문학을 위한 문학'이 '문지'의 편집 방침은 아니기 때문이다. '문지' 1세대에서 5세대에 이르기까지 '우리가 문학을 하는 한 부조리한 사회에 대한 개입 역시 문학을 매개로 수행되어야 한다는 믿음'이 일관됐다는 것이다. '문지'의 입장은 민중문학 진영에서 볼 때 '지식인의 자의식 과잉'이란 비판을 받았다. '문지'는 '민중문학론이 내세운 민중도 지식인의 관념이 빚은 허상일 수 있다'며 민중적 집단주의에 맞선 문학의 자유주의를 내세웠다. 그로 인해 얻은 것은 예술이지만 잃은 것은 대중인 셈이 됐다.

오늘날 이윤 창출을 위한 온갖 욕망이 들끓는 시대에, 문화도 수익 산업으로 인정받아야 살아남는 시대에 '문지'가 표방하는 문학주의는 무용한 열정처럼 보여 안쓰럽기만 하다. 때로 '문지'는 뭍에서 떨어진 섬처럼 보이기도 한다. '문지

'시창작 도움자료' 카테고리의 다른 글

| 김수영 모더니즘, 그 뿌리엔 공자의 정신이 흐른다 (0) | 2015.12.20 |

|---|---|

| 仁의 원초적 의미인 ‘화답’, 김수영 시에선 ‘사랑’으로 변주 (0) | 2015.12.20 |

| "사실 싫은 사람 詩 쓸 땐 힘들었어요" (0) | 2015.12.05 |

| 무수한 經典을 두루 읽는다 (0) | 2015.11.30 |

| 짧은 시 긴 감동/김종회 (0) | 2015.11.17 |