“하찮은 삶의 조각을 건축물로 엮는 것, 그게 문학의 힘”

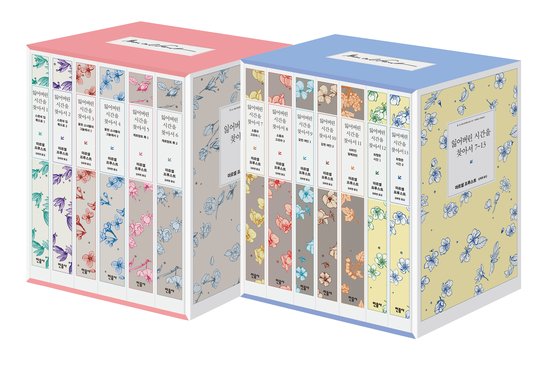

마르셀 프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서』를 모두 번역해 최근 13권으로 완간한 김희영 한국외대 명예교수는 거의 평생 프루스트 연구와 번역에 시간을 쏟았다. 16일 만난 그는 “아직도 끝난 것 같지 않다”면서도 “프루스트를 번역한 지난 10년은 행복한 시간이었다”고 말했다. [사진 민음사]

“아직도 끝난 것 같지 않아요. 지금도 고치고 싶은 데가 너무 많고, 금방 개정판을 내야 할 것 같아요.”

프랑스 작가 마르셀 프루스트(1871~ 1922)가 평생에 걸쳐 쓴 유일한 장편 소설 『잃어버린 시간을 찾아서』의 한국어 번역본(민음사)을 13권(번역본 기준), 총 5704쪽 분량으로 완간한 김희영(73) 한국외국어대 명예교수는 여전히 목말라 보였다. 2012년 1권인 『스완네 집 쪽으로』가 나온 지 10년 만이다.

16일 서울 강남의 민음사 사무실에서 만난 김 교수는 “1권인 『스완네 집 쪽으로』 출간 100주년인 2012년에 국내 번역본을 냈는데, 이번엔 사후 100주년에 맞춰 완간하게 돼 기쁘다”고 말했다. 그는 “이 작품은 일상에서 느끼는 세밀한, 일견 하찮은, 부스러지기 쉬운 조각들을 한데 모으는 삶의 글쓰기”라고 말했다.

총 7편짜리 장편, 등장인물 2500명

『잃어버린 시간을 찾아서』

『잃어버린 시간을 찾아서』는 주인공 마르셀의 시선으로 전개되는, 총 7편 짜리(원본 기준) 장편 소설이다. 등장인물을 다 합치면 약 2500명, 마르셀이 관찰한 인간 군상을 백과사전처럼 펼치고 당시 사회상도 함께 그렸다. 이전에 국내 첫 번역본(김창석 번역, 국일미디어, 1985)이 있었지만, 김희영 교수는 그 뒤 여러 주석과 분석을 덧붙여 87년 출간된 플레이아드 전집을 기반으로 번역을 시작했다. 2005년 출판사에서 처음 제안을 받았지만, 망설임이 길어 2012년에야 1권이 나왔다. 김 교수는 “민음사에서 세계문학전집 구색을 갖춰야 한다고 해서 1권만 내기로 했는데, 시작하고 보니 이건 전체를 다 읽어야만 진가가 드러나는 것이었다”며 전권 번역에 나선 이유를 설명했다.

김 교수는 한국외대 프랑스어과를 졸업하고 프랑스 파리3대학에 유학하며 석·박사 과정에서 프루스트를 연구했다. 평생 프랑스 문학을 읽고, 번역하며, 가르쳤지만 직접 쓴 책은 딱 한 권(공저)이고 번역한 책도 『잃어버린 시간을 찾아서』를 제외하고는 다섯 권뿐이다. 『잃어버린 시간을 찾아서』 번역이 거의 평생에 걸쳐 몰두한 가장 큰 작업인 셈이다. 2014년 정년 퇴임 뒤에는 민음사 담당 편집자와도 이메일로만 소통하고 만난 적이 없을 정도로 두문불출하며 번역에만 집중했다.

김 교수는 “번역하는 동안 고등학생으로 돌아간 느낌이었다”며 “처음에는 오전 4시에 일어나 작업을 시작했지만 갈수록 자정부터 작업하는 패턴으로 바뀌었다”고 말했다. 집중력을 유지하며 쓸 수 있는 시간은 하루에 6~8시간뿐이고, 원서 기준으로 하루 3쪽 정도 분량이었을 정도로 쉽지 않은 작업이었다. 그는 “프루스트를 통해 오히려 많은 위안을 받았다”며 “같은 시대의 도스토예프스키, 카프카보다 우리나라에선 프루스트가 덜 알려진 것 같아 불문학자로서 ‘알려야겠다’는 사명감도 있었다”고 설명했다.

『잃어버린 시간을 찾아서』는 끊임없이 확장하는 긴 문장으로도 유명하다. 한 문장이 페이지의 절반을 차지하는 경우가 흔하고, 한 페이지를 꽉 채우기도 한다. 가장 긴 문장은 931단어나 된다. 김 교수는 한글과 어순이 다른 프랑스어를, 원문의 흐름 그대로 옮겼다.

프루스트는 생전에 7권 전체의 개요를 모두 썼지만, 수정 작업을 거친 끝에 출간한 1~4권과 달리, 5~7권은 프루스트 사후에 발간돼 그가 수정하지 않은, 말하자면 미완성본이다. 김 교수는 “마무리 못 한 작품들은 문제가 여기저기서 발견되며. 특히 『사라진 알베르틴』은 미완성작”이라면서도 “그렇지만 그게 프루스트와 어울리는지도 모르겠다. ‘삶은 끊임없는 글쓰기’이고, 완성 없이 계속해서 풀려가는 것이라는 걸 보여주기 때문”이라고 말했다.

김 교수는 “어릴 때부터 도스토예프스키의 소설 등 긴 책을 좋아했다”고 밝혔다. 평생 소설을 읽으며 사는 게 꿈이었는데, 결국 그 꿈을 이룬 셈이다. 김 교수는 대학교 4학년 때 처음 『잃어버린 시간을 찾아서』를 만났지만 “당시는 시위가 많아서 한 학기에 수업을 두세 번밖에 듣지 못했고, 1권 ‘마들렌’ 부분만 수업했는데도 무슨 말인지 모르겠더라”며 유학을 가서야 프루스트를 본격적으로 파고들 수 있었다고 밝혔다.

“프루스트와 함께했던 지난 10년간 행복”

그는 “읽다 보니 추억의 물방울에서 이어지는 생각이 거대한 건축물로 확장되는 구절이 인상 깊었다”며 “하찮고 일상적인 삶의 조각을 건축물로 만드는 게 문학의 힘이라는 걸 느꼈다”고 강조했다. 그러면서 “우리를 감동시키는 건 거창한 사상이나 이데올로기가 아니라, 매일 느끼는 감각·감동·분위기·기분 등이란 걸 보여주는 것 같다”고 말했다.

김 교수는 “프루스트는 삶에 대한 호기심이 놀라울 정도로 많고, 디테일의 중요성을 보여준 작가여서 ‘어떻게 이런 표현을 했을까’를 생각하며 늘 행복했다”며 “작품 전반적으로 악한 사람, 이기적인 사람도 ‘저 사람은 왜 저럴까’ 이해하려는 마음을 보였으며, 인간에 대한 애정과 선의가 작품을 지탱하는 큰 축”이라고 소개했다. 그러면서 “프루스트와 함께했던 지난 10년은 ‘행복한 시간’이었으며 그를 평생의 동반자로 택한 걸 감사하고 있다”고 말했다.

김정연 기자 kim.jeongyeon@joongang.co.kr

'문화마을 소식들' 카테고리의 다른 글

| 올해 K문학도 빛났다… 해외 문학상 수상만 4건 (0) | 2022.12.29 |

|---|---|

| “자연 빛만으로도 보석처럼 빛나는 게 우리 석탑” (0) | 2022.11.25 |

| [2022 동인문학상 수상자] ‘완벽한 생애’ 소설가 조해진 (0) | 2022.10.27 |

| “지금은 악당·보안관 모호한 세계… 문학이 새 해석을” (0) | 2022.10.24 |

| 비운의 월북작가 이태준, 철원 옛 노동당사 옆에 부활 씨앗 (0) | 2022.09.03 |