[박종인의 땅의 歷史]

그리하여 한글이 萬民의 글자가 되었다

275.훈민정음이 모든 이의 문자, 한글이 되기까지

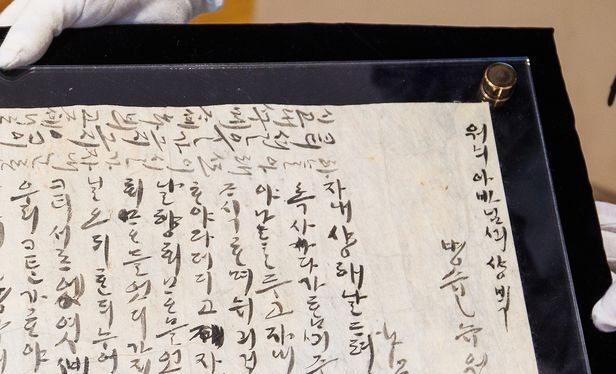

서울 용산에 있는 국립한글박물관 입구. 1446년 음력 9월 29일 ‘세종실록’에 실린 세종대왕의 훈민정음어제(御製)의 언해본이다. 지식인층 외면 속에 훈민정음은 민간에는 급속도로 전파됐고, 19세기 말 조선을 찾은 청나라 학자들 눈에는 ‘당 태종이 군자의 나라라 한 말이 거짓이 아닐 정도로’ 모든 이들이 책을 읽는 나라가 됐다. 훈민정음은 근대 한글로 재탄생해 조선과 대한민국을 각성하게 하는 강력한 힘이 됐다. /박종인

입력 2021.10.06 03:00

* 유튜브 https://youtu.be/Lryl1tjSx0k 에서 동영상으로 볼 수 있습니다.

1446년 음력 9월 29일 예조판서 정인지가 이리 선언하였다. ‘훈민정음은 지혜로운 사람은 아침나절이 되기 전에 이를 이해하고, 어리석은 사람도 열흘 만에 배울 수 있게 된다.’(1446년 9월 29일 ‘세종실록’, 정인지 훈민정음 서문)

400년 세월이 흘러 1882년 양력 8월 임오군란 진압을 위해 조선에 온 청나라 오장경 부대 막료 설배용(薛培榕)이 경성 거리를 구경하며 이렇게 기록하였다.

‘농부들도 모두 글을 알고 집집마다 모두 편안히 읽으니 당 태종이 군자의 나라라고 한 것도 거짓이 아니었다(農每知書 戶皆安讀 唐太宗稱爲君子之國 信不誣也‧농매지서호개안독당태종칭위군자지국신불무야).’(설배용, ‘조선풍속기(朝鮮風俗記)’, 소방호재여지총초, p61)

바로 이 조선문자, ‘한글’ 이야기다. 1446년 세종대왕이 만든 ‘훈민정음’이 ‘집집마다 편히 읽는’ 손쉬운 문자 한글이 되기까지 이야기.

[박종인의 땅의 歷史] 275.훈민정음이 모든 이의 문자, 한글이 되기까지

수난 받은 훈민정음과 세종의 논리

‘이달에 임금이 친히 언문 28글자를 지었다. 비록 간단하지만 응용이 무궁하니 이를 훈민정음이라 일렀다.’(1443년 12월 30일 ‘세종실록’) 이 실록 기록에는 미묘한 정치적 맥락이 숨어 있다.

훈민정음은 세종이 최항, 박팽년, 신숙주, 성삼문 같은 집현전 정5품 이하 20, 30대 신진 학자들을 부려서 비밀리에 추진하던 프로젝트였다. 아는 사람은 이들 측근과 맏아들 동궁(문종), 둘째 수양대군과 안평대군 정도였다. 그런데 그 비밀 프로젝트가 동지섣달 어느 날 완성되고, 그 사실이 그 달 마지막 날에야 알려진 것이다.

과연 두 달 뒤 집현전 중진들이 집단 상소로 새 문자 창제를 반대하고 나왔다. 여러 반대 논리 가운데 학문에 관한 반론은 이러했다. “27자 언문만 공부하면 출세할 수 있다고 한다면 무엇 때문에 고심노사(苦心勞思)하여 성리(性理)의 학문을 궁리하려 하겠습니까.”(1444년 2월 20일 ‘세종실록’) 분노한 세종은 상소에 참가했던 중진 학자들을 모조리 하루 동안 옥에 가두라 명했다.

그리고 3년이 지난 1446년 훈민정음이 공식 반포됐다. ‘해례(解例)’ 서문을 쓴 정인지는 ‘바람 소리와 학 울음, 닭 울음 소리나 개 짖는 소리까지도 모두 표현할 수 있는’ 문자라고 자평했다. ‘해례’는 집현전 학자들이 집단으로 정음의 제작 원리와 구성을 설명한 설명서다.

그런데 이 ‘해례’를 보면 훈민정음은 그저 발성기관을 모방한 단순한 표음문자가 아니었다. ‘해례’는 마치 성리학 문헌을 읽는 듯한 느낌을 준다. 모음을 구성한 ‘천원지평인립(天圓地平人立: 하늘은 둥글고 땅은 평평하며 사람은 서 있다)’이라는 삼재(三才) 원리를 비롯해, ‘해례’에 동원된 이론들은 세종 원년 명 황제로부터 선물로 받은 ‘성리대전’ 같은 성리학 서적들에서 취한 이론들이다. 태극, 음양, 오행, 삼재, 그리고 주역을 비롯한 유교 경전에 나타나고 구성된 원리들이다.(곽신환, ‘훈민정음 해례에 반영된 성리학의 영향’, 유학연구 37집, 충남대 유학연구소, 2016) 성리학적 논리를 부여함으로써 3년 전인 1443년 겨울 부딪쳤던 저항은 크게 무마되고 기성 지식사회의 동의도 얻을 수 있었다. 이후 조선 정부는 훈민정음 보급을 적극적으로 추진해 나갔다. 불경을 언해하고 성리학 서적을 언해하고 삼강행실 같은 충효 사상을 담은 책을 언해해 전국에 보급했다.

하지만 이후로도 훈민정음은 지식인 사회로부터 외면받았다. 고급 정보를 담은 책은 100% 한문으로 간행됐다. 언문으로 번역된 서적은 농서나 의서 같은 실용 서적에 한정됐다. 사서삼경 또한 언해본이 나왔지만 한문에 대한 기본 지식이 없는 백성에게는 어려웠다. 더군다나 과거시험을 준비할 여유가 없는 백성에게는 불필요한 수험 서적이었다.

널리 퍼져나간 언문

하지만 민간에서는 이 훈민정음이 적극적으로 수용됐다. 훈민정음이 반포되고 50년도 지나지 않은 1490년 충청도 회덕에 사는 여자 신창 맹씨는 함경도에 근무하는 군인인 남편 나신걸로부터 언문 편지를 받았다.(배영환, ‘현존 最古의 한글편지 ‘신창맹씨묘출토언간’에 대한 국어학적인 연구’, 국어사연구 15권 15호, 국어사학회, 2012) 편지에는 함경도에서 경성(한성)으로 전근됐으니 옷을 보내달라는 내용이 적혀 있다.

서울 용산에 있는 국립한글박물관 입구. 1446년 음력 9월 29일 ‘세종실록’에 실린 세종대왕의 훈민정음어제(御製)의 언해본이다. 지식인층 외면 속에 훈민정음은 민간에는 급속도로 전파됐고, 19세기 말 조선을 찾은 청나라 학자들 눈에는 ‘당 태종이 군자의 나라라 한 말이 거짓이 아닐 정도로’ 모든 이들이 책을 읽는 나라가 됐다. 훈민정음은 근대 한글로 재탄생해 조선과 대한민국을 각성하게 하는 강력한 힘이 됐다. /박종인

그리고 100년 뒤 안동에 사는 원이 엄마는 1586년 ‘둘이서 머리 하얗게 되도록 살다 함께 죽자더니 먼저 가냐’며 먼저 세상을 떠난 남편 원이 아빠 이응태에게 편지를 보냈다. 편지에는 ‘이 편지를 읽으면 꼭 꿈에 나와 말을 걸어달라’고 적혀 있다. 원이 엄마는 편지 첫머리에 남편을 ‘자네’라 불렀다. 성리학에 매몰되기 전인 조선 초 남녀 관계는 평등했다는 사실까지, 대한민국 사람들은 이 ‘언문’ 편지를 통해 알 수 있었다.(‘안동 정상동 일선문씨와 이응태묘 발굴조사 보고서’, 안동대박물관, 2000)

그리고 1901년(광무 5년) 정월 25일 조봉길이라는 사내가 여섯 살 먹은 딸 완례를 윤참판 댁에 종으로 팔았다. 딸을 팔고 받은 돈은 찰벼 다섯 섬, 메벼 네 섬과 가을보리 한 섬이었다. 계약서는 지수남이라는 사내가 언문으로 작성했다. 궁중에서 창안된 신 문자가 급속도로 전국에 전파됐음을 알 수 있는 문서들이고, 민간에서는 언문이 의사소통 수단으로 확고하게 자리 잡았음을 알려주는 문서들이다. 이전에는 표현하지 못했던 백성의 희로애락과 일상이 적나라하게 표현돼 있다.

1901년 1월 25일 한글로 작성된 노비 문서. 딸 완례를 윤판서집에 판다는 계약서다. /규장각한국학연구원

중세 훈민정음에서 근대 한글로

완례가 윤참판 댁에 노비로 팔려가고 4년이 지난 1905년 7월 19일 의학교장 지석영이 새로운 맞춤법을 제안한 ‘신정국문(新訂國文)’을 상소해 고종으로부터 허가를 받았다. 7월 8일 올린 상소문에는 이렇게 적혀 있었다. ‘세계 모든 백성이 누구나 글을 알고 날이 갈수록 문명으로 전진하고 있는데 유독 우리나라만이 어물어물 전진하지 못하고 있다. 해득하기 어려운 한문에 인이 박여 쉽게 이해되는 국문을 숭상하지 않기 때문이다.’(1905년 7월 8일 ‘고종실록’) 공동체로 하여금 고급 정보를 공유하게 하는 문자 해독력이야말로 근대화의 첩경이라는 당연한 주장이었다.

이미 1894년 갑오개혁 때 모든 문서는 ‘국문(國文)’으로 작성한다는 정책이 채택됐지만(1894년 7월 8일 ‘고종실록’) 그 맞춤법에 대해서는 이뤄진 바가 없었다. 지석영 상소 넉 달 뒤 을사조약으로 나라가 실질적으로 사라졌지만, 국문 근대화 작업은 계속됐다.

1907년 7월 8일 대한제국 정부 학부(學部) 산하에 ‘국문연구소’가 설립됐다. 이를 제안한 사람은 학부대신 이재곤이었다. 황제에게 재가를 청한 사람은 내각총리대신 이완용이었다. 연구위원 7명 가운데 정3품 서기관 주시경도 끼여 있었다. 주시경은 이미 1896년 ‘독립신문’ 근무 당시 국문연구모임을 주도한 적이 있는 학자였다.(이기문, ‘개화기의 국문연구’, 한국문화연구소, 1970, p31)

이 과정에서 순국문과 국한문 혼용 가운데 혼용이 논쟁 끝에 채택되고, 20세기 초 현재 더 이상 사용되지 않는 자음과 모음이 정리됐다. ‘훈민정음’ 이래 정서법이었던 ‘소리 나는 대로 쓴다’는 원칙 또한 폐기되고 ‘발음과 무관하게 단어를 표기한다’는 새로운 원칙이 확립됐다. 예컨대 ‘꼬슨’ 혹은 ‘꼬츤’이 아니라 ‘꽃은’이라고 쓰고 ‘바라메’가 아니라 ‘바람에’라고 쓴다는. 이듬해 8월 주시경은 서울 봉원사에서 국어연구학회라는 민간연구회를 창립했다. 이 학회가 오늘날 한글학회 뿌리다. 이후 식민 시대에도 훈민정음을 성리학적 원리를 토대로 복원하려는 움직임이 있었지만, 주류가 되지 못했다.

1908년 주시경이 창립한 ‘국어연구학회’ 기념비. 서울 봉원사에 있다. /박종인

근대 한글, 그리고 21세기

‘동대문시장 간판들을 보니 글자를 합하면 낼 수 있는 소리가 이루 헤아릴 수 없고 쉽게 깨달을 수 있었다.’(오종사, ‘조선풍토약술’, 인하대한국학연구소, 앞 책, p54)

오종사는 앞에 언급한 설배용과 함께 조선을 찾았던 중국 학자다. 19세기 말 조선을 찾은 중국 지식인들이 조선 문자에 보인 관심은 근대화에서 밀린다는 위기감에서 나왔다. 이후 중국 근대 지성 루쉰(魯迅)은 이렇게 선언했다. ‘한자가 멸망하지 않으면 중국이 반드시 망한다(漢字不滅 中國必亡‧한자불멸 중국필망).’(노신, ‘병중답구망정보방원(病中答救亡情報訪員)’, 1936)

1950년 중국 부주석 류사오치(유소기)가 선언했다. “조선(북한) 대사 이주연이 나에게 말했다. “아무 곤란 없이 외국 저작을 한글로 번역할 수 있다.” 그런 문자 개혁을 배우라.”(‘건국 이래 유소기 문고’ 1책, 중공중앙문헌연구실, 중앙문헌출판사, p441, 자오춘얀, ‘언어의식 형태와 중국한어병음운동’, 싱가포르대 박사논문, 2012, 재인용)

조선 왕조 내내 사대(事大) 받던 저 나라가 부국강병을 위해 조선 문자를 연구하겠다니 참 무섭다. 중세 훈민정음을 계승한 근대 한글은 어찌할 것인가. 폐기한 옛 자모는 영원토록 불필요할 것인가. ‘훈민정음과 한글은 패러다임이 다르다. 이제 한글을 세계 문자로 발전시키기 위해선 한글에 훈민정음식 표기법을 입히는 것이 중요하다.’(이화여대 중문과 교수 심소희) 망국 후까지 국어학자들이 치열하게 논쟁했던 이유도 ‘과거 보존’이 아니라 ‘미래’ 아닌가.

'유물과의 대화' 카테고리의 다른 글

| 식민시대, 그 이중적인 삶과 기억과 군산에 남은 흔적들 (0) | 2021.10.28 |

|---|---|

| 무령왕릉 모든 유물, 최초로 한자리에 나왔다 (0) | 2021.10.10 |

| 봉원사에 숨은 비밀② 명필 원교와 추사에 얽힌 왜곡된 전설 (0) | 2021.09.29 |

| 273. 서울 봉원사에 숨어 있는 근대사의 비밀들 (0) | 2021.09.21 |

| 광기의 사대(事大)-송시열의 달력과 정조의 허리띠 (0) | 2021.09.15 |