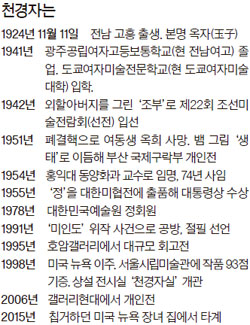

“슬픈 눈망울만 내놓은 채 사막을 달리고 싶다”던 천경자 화백이 자화상이라 할 수 있는 1988년 작 ‘누가 울어 1’이 놓인 작업실에서 생각에 잠겼다. 그는 4차원의 여인 채색화로 대중의 사랑을 받았다. [중앙포토]

‘천형의 예인’ 뉴욕서 91세로 별세

황홀한 뱀 무리 그린 ‘생태’등

슬픔 밴 한국적 채색화 독립선언

육자배기처럼 흐드러진 글솜씨도

가늘고 긴 목, 신비스런 눈매의 여성 머리엔 뱀이 똬리를 틀고 있거나 이국적인 꽃무리가 화사했다. 화가 자신이 바로 그림 속 주인공을 능가한 삶을 살았다. 고은 시인은 그런 그를 일러 “그것밖에는 어떤 것도 될 수 없는 천형(天刑)의 예술가, 우리나라에 그가 있어 희로애락의 총천연색이 가능하다고 과장할 수 있다”고 썼다.

◆천형의 예술가=천경자는 여자 예술가가 희귀하던 1940년대 초에 화가가 되겠다며 일본 도쿄여자미술전문학교로 유학을 떠났지만, 인습의 굴레를 역설적이게도 지극한 여성성으로 깼다. 전통 수묵화를 답습하는 대신 화사한 색감과 꼼꼼한 세필로 한국적 채색화의 독립선언을 했다. 피란지 부산에서 징그러우면서도 황홀한 뱀 무리를 그린 ‘생태’(生態·1951)로 생에의 의욕을 찾던 천상 낭만주의자였다.

고향 남도의 판소리 가락처럼 천경자의 작품에는 절절한 애상의 흥타령이 배어있다. 그는 글을 잘 쓰는 드문 화가였다. “한(恨)이란, 깊은 우물 속에 깔린 신비한 보라색, 파아란 담배 연기가 흩어지는 분위기, 이제는 삭아 가라앉은 소리… 내 그림 속에다 아름답다 못해 슬퍼진 사상, 색채를 집어넣으려고 애쓰고 있는 것이 바로 한이다.”

4차원 세계에 사는 여인의 미감을 그리는 게 꿈이던 화가는 현실에 지칠 때마다 남태평양과 아프리카, 중남미로 야생의 스케치 여행을 떠났고, ‘천경자 풍물화’를 개척했다.

91년에는 국립현대미술관에 소장된 자신의 ‘미인도’를 위작이라 주장하며 미술계와 대립해 처절한 싸움을 벌여야했다. ‘제 자식(그림)도 못 알아보는 화가’ 취급을 받자 절필 선언을 하기에 이른다. 그림을 그려야 사는 사람이 그림을 버렸으니 살아 있어도 살아 있는 것이 아닌 상태는 이미 이때 시작됐던 것이다.

2008년 먼저 타계한 소설가 박경리 선생은 젊은 시절 교우하던 천경자를 묘사한 시 한 편을 남겼다. “꿈은 화폭에 있고/ 시름은 담배에 있고/ 용기 있는 자유주의자/ 정직한 생애/ 그러나/ 그는 좀 고약한 예술가다.” 천경자와 박경리, 한국 화단과 문단을 주름잡았던 두 여걸은 태생적 야인 기질과 무녀 같은 상상력으로 20세기 후반 우리 문화계를 풍성하게 만들었다. 애연가였던 두 사람, 이제 저승에서 함께 시름없는 담배 태우겠다.

정재숙 문화전문기자, 권근영 기자 johanal@joongang.co.kr