시인 문태준의 제주살이 3년

시인 문태준의 제주살이 3년

“버스 기다리는 시간이 너무 좋다”

입력 2022.06.01 00:03

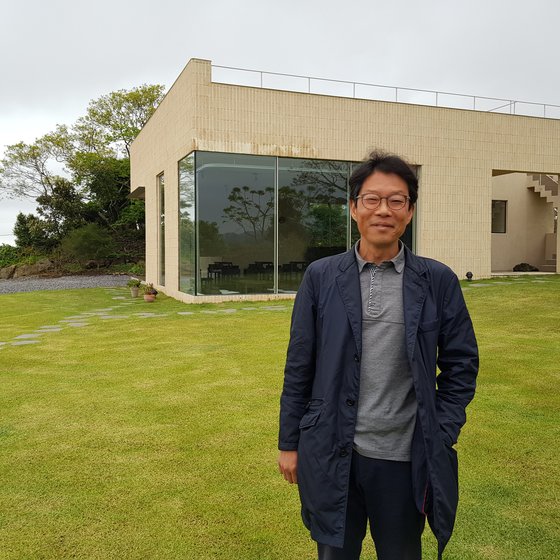

시인 문태준. 재작년 아내의 고향 제주도에 내려와 정착했다. 얼마 전 펴낸 시집과 산문집 에 불편하지만 행복한 제주살이를 내비쳤다.

시가 무엇인지, 시인이 어떤 존재인지에 대한 답은 다양할 수밖에 없다. 세상의 시들이 그토록 다채로운 이유다. 시는 왜 쓰는지로 질문을 좁히면 보다 더 구체적인 이야기를 해볼 수 있다. 적어도 서정시인 문태준(52)에게 있어 시는 ‘사람들과 어울려 살아보겠다’는 생각에서 출발했다. 우리 주변의 가난한 사람들은 왜 늘 가난한지, 바람직한 공동체의 모습은 무엇인지, 시인이 직접 경험한 삶의 비탄에서 태어나, 매일매일 커다란 빚더미에 눌린 채 밥과 돈을 구하려는 사람들의 캄캄한 절망과 슬픔에까지 가 닿아야 시라는 것이다. 문 시인이 최근 펴낸 산문집 『나는 첫 문장을 기다렸다』(마음의숲)에 실린 ‘시인의 일’이라는 글에 나오는 대목이다.

나는 첫 문장을 기다렸다

산문집과 엇비슷한 시기에 펴낸 새 시집 『아침은 생각한다』(창비)는, 말하자면 그런 생각의 시적 실천 같은 것이다. 시집의 표제시 ‘아침은 생각한다’는 ‘아침’이라는 물리적 시간대를 시의 화자로 내세워, 삽을 메고 농로로 나서는 사람의 어둑어둑한 새벽길을, 함지를 이고 시장에 행상 나가는 어머니를 걱정하는 시인의 마음을 투영했다. 아침이 능동적으로 세상을 걱정한다.

아침은 생각한다

시집에 실린 74편의 시 가운데 세상의 모든 일을 걱정하는 박애 취향의 시는 불과 몇 편 안 된다. 물기 어린 감성을 타고난 듯한 이 시인이 지금까지 해왔던 대로, 그저 대자연이 하는 일이나 내면의 사소한 기척에 민감하게 반응한 시편들이 대부분이다. 자칫 2004년 시집 『맨발』의 표제작 ‘맨발’이나 2006년 시집 『가재미』의 표제작 ‘가재미’ 같이, 즉각적으로 마음을 건드리는 시편을 기대한 독자라면 실망할 수도 있다. 하지만 “세상이 날콩처럼 비”린 어느 날 “세상에 나가 말을 다 잃어버”린 채 돌아와 “웅크려 누운 (…)/사다리처럼 홀쭉하게 야윈 사내”에게 “물그릇 같은 밤” “절거덩절거덩하는 원광(圓光)”이 떨어진다는 시(‘초저녁별 나오시니’)의 한 구절이라도 마주치는 순간, 마음이 흔들리지 않을 도리가 없다. 시집에는 백석도, 윤동주도, 미당 서정주도 언뜻언뜻 들어와 있다.

무엇보다 제주도가 시집에 보인다. 시인이 재작년 아내의 고향 제주도에 내려와 정착했기 때문이다. 아내의 옛집 터에 그림처럼 아담한 거처와 카페를 마련하느라 체중이 빠졌다는 시인은 흡사 “생활하다가 나와서 돌구멍 같은 눈을 뜨고 밤새 빗소리 듣”는 시(‘가을비 속에’) 구절 속 모습이었다.

“너무 도인인 척하는 거 아니냐”고 슬쩍 찌르자, 문 시인은 너털웃음을 터뜨렸다. “아직 뭘 몰라서 한가한 게 좀 생길 수 있다”고 받아넘겼다. 이 정도 견제에 움찔할 그가 아니다. 그러면서 꺼낸 얘기가 불편하지만 평온한 제주살이 예찬론이었다.

“내가 사는 애월에서 제주로 나가려면 한림에서 출발해 여러 동네를 거쳐 오는 시외버스를 타야 하는데, 이 버스가 정해진 시간에 오는 게 아니다. 하지만 조바심 없이 그 버스를 기다리는 시간이 너무 좋은 것 같다. 자연을 새롭게 경험하는 일도 마찬가지다. 작약의 구근 같은 거라도 얻어 심어 놓고 싹이 움트기를 기다리는 마음, 어느 날 싹이 올라왔을 때 드는 경의, 이런 게 너무 좋다.”

이런 얘기를 듣다 보니 시인의 방법을 알겠다. 스스로 잘 사는 모습을 시로써 보여주는 게 시인이 세상을 위하는 한 가지 방법이었다.