[김민철의 꽃이야기]

팬지·복사꽃·양버들, 공원보다 화폭에 더 꽃이 많더라

<183회> 한국근현대미술전에 핀 꽃들

지난 주말 소마미술관 가는 길, 올림픽공원은 이른 개화로 봄꽃들이 거의 다 지고 없었다. 영산홍·조팝나무도 끝물이었다. 그러나 ‘다시 보다: 한국근현대미술전’이 열리는 미술관에 들어서니 바깥보다 더 화사하게 꽃들이 피어 있었다.

가장 꽃이 화려한 그림은 천경자의 ‘꽃과 나비’였다. 71.5×89.5㎝의 큼지막한 화폭에 팬지, 히비스커스 등 다양한 꽃들이 나비와 함께 담겨 있었다. 무궁화와 같은 속(屬)인 히비스커스는 꽃잎 5장에 꽃술대가 길게 나오는 꽃인데 그림에 이런 특징이 잘 나타나 있다. 가운데 위쪽 파란색 계열 꽃은 펜타스(이집트별꽃), 왼쪽 위 하얀 꽃들은 클레마티스 모양이지만 확실하지는 않다.

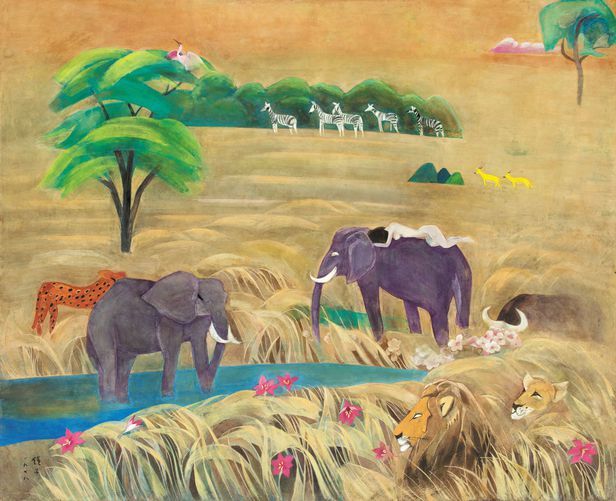

그 옆에 천경자가 1970년대 중반 아프리카 여행 후 그린 ‘초원 Ⅱ’가 있었다. 이 그림 아래쪽에도 분홍색 꽃이 여러 송이 그려져 있는데 얼핏 나도샤프란 느낌을 주는 꽃이다. 그 옆에 있는, 남미 여행 후 그린 그림 ‘구즈코’ 아래에도 노란 꽃들이 있어서 무슨 꽃인지 유심히 보는 사람들이 많았다.

전시회에서 가장 오래 머문 곳은 이쾌대의 ‘두루마기를 입은 자화상’ 앞이었다. 파란색 두루마기를 입고 진한 눈썹, 부리부리한 눈에 입을 꽉 다물고 관객을 바라보는 인물이 인상적이었다. 인물 뒤로는 평화로운 시골 마을이 펼쳐져 있는데 길쭉길쭉한 나무들은 양버들이 틀림 없다.

양버들은 위로 길쭉하게 싸리 빗자루 모양으로 자란다. 일제시대 이후 1970년대까지 특별히 관리하지 않아도 잘 자라는 양버들, 미루나무 같은 포플러류 나무들을 신작로에 많이 심었다. 그래서 멀리서 마을 입구를 알려주는 나무가 대부분 이 나무들이었다. 이 시대 작품에 양버들·미루나무가 많이 나오는 것은 자연스러운 일이다. 구본웅의 ‘중앙청이 보이는 풍경’, 장욱진의 ‘무제’에 보이는 길쭉길쭉한 나무도 양버들일 가능성이 높다.

미루나무와 양버들은 사람들이 흔히 혼동하는 나무다. 미루나무는 가지가 옆으로 퍼져 자라지만, 양버들은 위로 길쭉하게 싸리 빗자루 모양으로 자란다. 흔히 양버들을 보고 미루나무라고 부르는 경우가 많다. 그러니까 ‘미루나무 꼭대기에 조각구름 걸려 있네~’라는 동요의 배경 그림으로 빗자루 모양 나무를 그려넣으면 틀리는 것이다.

실물을 보니 박수근의 ‘골목 안’은 안정적인 구도여서 편안한 느낌을 주었다. 1950년대 그린 그림 속 나무는 가지치기를 한 형태로 보아 플라타너스(양버즘나무)로 짐작할 수 있다. 플라타너스는 1950년대 우리나라, 특히 서울의 대표적인 가로수였다. 지금도 좀 오래된 동네 가로수는 플라타너스인 것을 볼 수 있다. 박수근은 50년대 서울 동대문 근처 창신동에 살았는데 그 주변에도 플라타너스가 많았을 것이다. 플라타너스는 워낙 성장이 빨라 뭉텅뭉텅 가지치기를 해줄 수밖에 없다. 양버들과 플라타너스는 근현대 우리 민족과 애환을 함께 해왔기 때문에 ‘근현대’ 작품을 모은 이번 전시회에서 두 나무를 자주 볼 수 있는 것 같다.

변월룡의 ‘평양의 누각’에선 평양을 상징하는 나무, 버드나무를 볼 수 있었다. 변월룡은 소련에서 활동한 고려인 화가인데, 1953년부터 1년여 미술 재건을 돕기위해 북한에서 살았다. 이 그림은 이때 남긴 작품 중 하나로, 누각 옆에 능수버들이 늘어진 것이 비교적 선명하게 담겨 있다. 평양은 대동강과 보통강을 따라 버드나무가 많은 도시다. 류경(柳京)이라는 평양의 별칭도 버드나무가 많은데서 온 것이다.

김환기의 ‘산’은 우리 산천을 은은한 쪽빛 면과 선으로 구성한 작품이다. 김환기가 즐겨 그린 산, 둥근 달, 날아가는 새와 함께 작품 오른쪽 아래에 나무 한 그루가 있다. 역시 화가가 즐겨 그린 매화나무다. 다만 실제 작품을 가까이서 들여다보아도 꽃이 피었는지 여부를 확인할 수 없었다.

이중섭 그림도 유명한 ‘황소’ 등 여러 점이 있었다. 그중 ‘가족과 비둘기’는 화가가 가족의 안녕과 평화를 기원하며 가족과 함께 비둘기를 그린 작품이다. 여기에 복숭아꽃(복사꽃)으로 보이는 꽃도 넣었다. 복사꽃은 이중섭 그림에서 무릉도원, 즉 낙원을 상징하는 꽃이다. 이중섭은 주변에 아픈 사람이 있으면 쾌유를 비는 의미에서 천도복숭아를 그려 주었다고 한다.

박생광의 ‘토기’엔 커다란 모란이 몇 송이 있었다. 박생광(1904~1985)은 오방색을 사용한 화려한 색채와 수묵, 채색을 혼합한 독창적 기법을 사용한 화가였다. 사실 모란과 작약은 꽃이 비슷하게 생겨 꽃만 보고는 둘을 구분하기 어렵다. 작약은 풀이고 모란은 나무이다. 그러니까 나무 부분이 있으면 모란, 없으면 작약인데, 그림 속 꽃은 나무 부분이 있는지 불분명하다. 최욱경의 ‘환희’(1977년)에서도 다양한 색의 꽃이파리가 화폭 가득 바람에 날리고 있는 듯한데 추상화여서 무슨 꽃인지 살피는 것은 의미가 없을 것 같았다.

이번 전시는 1920년대부터 1988년 서울올림픽에 이르기까지 한국 근현대 미술을 대표하는 작가 25인의 작품 159점을 선보인다. 굳이 꽃에 관심을 두지 않더라도, 교과서에 나오는 멋진 그림들을 한자리에서 볼 수 있는 기회다. 전시는 8월 27일까지다.

김민철의 꽃이야기 뉴스레터 구독하기 ☞ https://page.stibee.com/subscriptions/84750

'김민철의 꽃 이야기' 카테고리의 다른 글

| 천명관은 잡초의 작가, ‘고래’는 개망초 노래 (1) | 2023.05.19 |

|---|---|

| 꽃가루 알레르기 주범은 이 나무들<184회> (0) | 2023.05.04 |

| 벚나무·왕벚나무에서 겹벚꽃·수양벚꽃까지 (0) | 2023.04.06 |

| 이념 속에 핀 꽃들 (0) | 2023.03.31 |

| 선운사 벚꽃이 곧 터질 무렵 ‘상춘곡’ (0) | 2023.03.21 |